Piccola (Kapitel I)

Piccola, du bist scheu. Mach auf. Geh in die Welt. Ich nehm dich mit. Aber komm mir nicht mit deinen Fantasien. Eine Weile mochte ich sie. Als wir in den Kindergarten gingen. Du musst aktiv werden. Erfolgreich. Andere übertrumpfen. Zeig dich, mach die Show, wie ich. Lass dich von niemandem niedermachen. Nur von mir natürlich, das hast du verdient. Ich begreife dein Schweigen nicht. Was willst du? Lebst wie ein Murmeltier in unserer WG, gehst in den Botanischen Garten, liest Bücher, verlierst dich in antiken Mythen von Göttinnen und Hohepriesterinnen. Hast als Aushilfe Büroklammern in der Papeterie verkauft und im Supermarkt die Kasse bedient. Du könntest mehr. Geld macht Spass. Eröffne ein eigenes Orchideen-Geschäft. Aber das ist unmöglich, für dich. Hast keinen Sinn fürs Geschäft. Ok, ich scherze. Hmm-nein, kein Scherz. Ich habe dich nie verstanden und werde es auch nie tun, versprochen.

II Freundinnen

Loredana wuchs in einer Villa am Zürichsee auf. Seit Menschengedenken sind wir engste Freundinnen. Sie nennt mich «Piccola». Nicht weil ich klein wäre, sondern weil sie meint, ich sei kleinkariert und besitze einen bemitleidenswert niedrigen Egozentriewert, was nicht ihrem IQ entspreche. Loredana ist arrogant. Ich halte mich für liebevoll, helfe gerne, bin gesegnet mit dem Gefühl, behütende Menschen um mich zu haben. Loredanas Mutter ist so was wie eine strategische Beraterin des CEO einer Privatbank. Der Vater hat sich verflüchtigt, als ich und Loredana die Kita besuchten. Ein netter Kerl, soweit ich mich erinnere, aber kaum vorhanden. Loredana nahm mich mit zum Schwimmen im hauseigenen Pool oder im See. Um das Ufer zu erreichen, mussten wir zuerst vom Haupteingang der Villa auf dem Gehsteig einer vielbefahrenen Strasse entlang spazieren, an zwei gleichermassen betuchten Häusern vorbei, um in einen zwischen zwei Privatgärten palisadenartig eingesäumten Trampelpfad einzubiegen, der mir jedesmal dunkel vorkam, weil Baumkronen von beiden Seiten die kurze Strecke in Schatten legten. Zum Umweg genötigt, weil Loredanas Anwesen vom See und dessen öffentlichem Uferweg durch eine meterhohe Hecke samt Hag abgeschnitten war. Beflügelt von Wunschdenken und Freiheitsdrang stellte ich mir vor, das Grundstück, das mir damals wie ein weitläufiger Park mit Schloss vorkam, läge direkt am Wasser. Die Loredanas, wie ich Mutter und Hausgäste aus höheren Kreisen nannte, hatten Bedenken, die Bagage, wie sie das vorbeiziehende Volk explizit betitelten, könnte stören. Obwohl auf dem Promenadenweg gewöhnliche Leute verkehrten. Familien, Kinder, Menschen jeden Alters, spärlicher die Jugend, sie fand die Gegend langweilig, verbrachte Freizeit und Lebenslust an anderen Orten in der Stadt.

Loredana arbeitet auf einer Werbeagentur. Sie lebt vom Stress. Ohne ihn wäre sie verloren. Sie ist eine galoppierende Stute. Über was hinweg sie sprintet, ist mir schleierhaft. Wir sind verschieden. Untertrieben gesagt. Unüberbrückbares verbindet uns auf rätselhafte Weise. Ich mag Blumen, Forsythien begeistern mich, dessen buschiges Prachtgelb im Vorfrühling, schätze Wiesen und Moore. Sammle im Wald über der Stadt Waldmeisterchen, wenn sie knapp vor der Blüte sind, mache Sirup davon. Oft kann ich Loredana nicht ausstehen. Sie verschupft mich, lässt mich hängen. Es schmerzt, wenn sie meine Zuneigung ablehnt. Wohltuend entziehe ich ihr manchmal meine Liebe, indem ich sie heimlich verachte, und bin stolz darauf. Doch lasse ich mich mitnehmen auf Reisen, routiniert widerspenstig zu Beginn, schwelge aber bald im Mitgenommenwerden, kann mich eigentümlicherweise entspannen bei ihr, sie bestimmt, ich chille. Sie bezahlt, ich akzeptiere. Habe genügend Selbstachtung, um die Angebote ohne schlechtes Gewissen und mit angenehm hingestreutem Gerechtigkeitssinn anzunehmen, weil sie das Geld sowieso verschleudert und weil sie dafür, dass ich überhaupt mitgehe, «Piccola» zu mir sagen darf. Auch spricht sie mich mit «kleine Welt» an, so nebenbei und ohne mich anzuschauen, wenn sie etwas von mir will, mit anmassender Lust in der Stimme. Stört mich, weil die Wiederholungen nerven. Denn meine Welt ist nicht klein. Märchen bevölkern seit je meine Seele, bewohnen Herz und Geist grenzenlos. Als Kind wurden sie riesig in meinem wortgewaltigen Kopf. Laute, Silben, Sätze durchfluten mich. Im erwachsenen Dasein erzählen sie Geschichten von unerreichbarer Liebe, geschickt orchestrierter Unnahbarkeit, komplizierter Erhabenheit, deren Ausgang vorerst unsicher ist. Die abgedroschenen Storys von Machos und Prinzessinnen finde ich zum Gähnen. Ich mag jene von charakterstarken Menschen, die sich verlieben, aber nicht haben können, von Menschen, die zusammen Herausragendes erschaffen könnten, wenn ihnen das Glück entgegen käme. Manchmal, mit leichtem Trotz, kommt Sehnsucht auf: Ich und er, wir allein auf einem anderen Planeten, er der Mann meiner erlesen ausgeschmückten Träume. Oder wir umsegeln die Welt, Haare im Wind, Salzduft auf unserer Haut. Die Träume enden immer gleich. Dass ich dem Mond entgegenfliege, ohne ihn. Fliege in die Nacht hinein. Wache enttäuscht auf. Menschen bewundern meine ruhige Ausstrahlung. Sie wissen nicht, dass ich leide. Fühle mich allein gelassen, wertlos.

III Verachtung

Ich wurde übertölpelt. Sollte ich sagen missbraucht? War es bloss Bestrafungssex? Verniedliche ich mit dem Wort „bloss“ das Geschehene, während die Gedanken mir den Schlaf rauben? Wurde ich gezwungen, Sex zu haben? Nein. Es sei, man erkenne die bösartige Verführung, die ohne Hand anzulegen, ohne Gewalt und Druck auszuüben, die Welt erschlägt. Meine Persönlichkeit wurde erstickt, in jenen Minuten. Meine Existenz missachtet, durch Erniedrigung gelähmt im ehemals gemeinsamen Bett, das einst Liebesnest, Ort zum Herumbalgen, die reine Freude war, dass sogar die Matratze lachte. Ohne magische Höhen hatten wir in letzter Zeit in grösser werdenden Abständen miteinander geschlafen. Die Liebe zerbröckelte nach und nach. Heiterkeit rann durch unsere Finger wie Sand in einer Sanduhr. Zurückblickend wäre es weise gewesen, mich vor dem herbeigelockten Akt abzuwenden, in der Küche Nüsschen knabbern zu gehen oder gänzlich abzuhauen, mir einen Spaziergang zu gönnen. Anstelle dessen ein wenig Rütteln, keine Ouvertüre, nichts von vergnüglichem Umarmen, schon gar nicht seliges Innehalten, Taubheit im geistigen Blindflug stattdessen. Scham überkommt mich. Entweiht wurde die Idylle, als ich nachgab, ohne dass ein Wort der Ablehnung aus mir herausbrechen würde. Ich erkannte im Moment des Eindringens einfach nicht, wie mir geschah. ...

...

IX WG-Abend

Winter. Mein Arbeitskollege Mladen lud mich kurz nach Weihnachten zum Nachtessen in seiner WG ein. Von draussen hörte ich dröhnende Musik. Ich öffnete die Tür. Die WG, ehemalige Fabrikhalle, war eine Wucht. Die Weite, das Ambiente, Möbel aus dem Brockhaus und gestylte neue, eine Riesenpuppe aus geklebtem Wellkarton im überdimensionierten Raum. Metallene Treppe hinauf ins Gerüst. Viel Platz am Boden, Kissen an den Rändern, ein paar alte Ledersessel in die Ecken gezogen, erstklassiger Teppich, Restbestand vielleicht aus einer neu verlegten Chefetage. Unübersehbar die eine Frau in der Gruppe tanzender Menschen. Ich zog Mütze, Schal, Jacke aus, hing sie an einen der vorgesehenen Haken, begrüsste Mladen mit einem Wink und sandte seiner Partnerin Eva ein beherztes Lächeln zu. Sie kamen beladen aus der Küche. Die bestand aus einem eigens eingebauten Gehäuse, die breite Schiebetür stand offen. Eva legte einen halben Laib Käse und einen Stapel Holbrettchen auf den ultralangen Esstisch, Mladen zwei Tellerchen Essiggurken. Ich umarmte Eva, klopfte Mladen auf die Schulter, nachdem wir uns lange gedrückt hatten. Wir setzten uns der Tanzfläche zugewandt an den Tisch. Ich bemerkte kaum, wie Eva den Käse in Scheiben schnitt, Mladen die zwei Raclette Öfen startete. Weil ich wie ein Magnet an der Tanzenden haften blieb. An ihrem Gesicht. Am Körper. Sie trug einen oberschenkellangen beigen Strickpullover und silbern schimmernde Ohrringe. Sie glänzte selbst wie Silber. Abrupt stoppte sie, Schweisstropfen auf der Stirn, zog den Pullover aus, warf ihn in die Ecke. Sie beugte sich über das Smartphone auf einem der Sessel und scrollte die Atmosphäre auf den Kopf. Oder mitten ins Herz. Musik, die wie bedingungslose Hingabe klang. Ich liebte diesen Song: «Work», von Charlotte Day Wilson. Und die tanzende Frau bewegte den Körper, als bete sie zum Himmel. Sie hatte mich längst gesehen. Als der Song ausklang, setzten sich alle, Stühle schiebend, an den monumentalen Tisch, die silberne Frau direkt Eva und schräg mir gegenüber. Meine und ihre Augen funkelten einander zu. Blitze im Gleichklang. Die Umwelt schmolz weg. Kraftvolle Wellen überströmten Tisch, Gedeck, Kartöffelchen, Gewürze, Sossen, Einmach-Zwiebelchen und die wie kleine Kraftwerke stehenden Raclette Öfen. Lichtfarben schwebten durch den heissen Käseduft. Eva und Mladen legten als erste ihre Scheiben Walliser zum Brutzeln in die Fächer. Mich befeuerte jede Regung dieser Tempeltänzerin. Mitgenommen erstarrte ich im Alarmzustand eines Tiermenschen, der bereit ist, sein Leben zu lassen für das Neue, auf das er ohne Angst vor Verlusten zugehen will. Es wurde jener denkwürdige, in die Erinnerung eingravierte Abend nach Weihnachten.

Ende Kap. X (von XXVIII) — Piccola tanzt, Abend mit Gästen, WG im alten Industriebau

...

Ich tanzte, gab der eigenen Choreografie freien Pass, wobei das Wort «frei» das rundweg unpassendste war zu dem, was entstand. Statt Choreografie, statt intuitivem Gehenlassen, versank ich in jener eingemauerten Scheusslichkeit, die aus meinen abgewürgten Antipathien entstand. Wieder brodelte das Unterfangen in mir, Loredana zu vergessen. Ich setzte mich auf meinen persönlichen Sessel mit den breiten, weichen Seitenlehnen, ein bisschen Königin sein mit dem Gefühl, auf einem Thron zu sitzen. Die Musik hämmerte, lullte mich ein, als sei mein eigenes Gefängnis ein flauschig gepolstertes in Pastellblau. Öfters fühlte ich mich so eingelullt auf eigensinnige Weise wohl wie ein Ferkel im warmen Schlamm. Urplötzlich schoss die Gewissheit in meine Brust, Loredana sei dazu vorprogrammiert, sich beim Näherkommen schon von dem zu verabschieden, was Zweisamkeit lohnenswert macht, als müsste sie jeden, mich, auslöschen, um zu überleben: krass! Krass! Eigenerhebung via Vernichtung? Die Liebe nicht nur hassen, sondern wegmachen wollen? Angst kommt auf. Diese Auflösung kenne ich. Mein Vorhandensein, mein Seinsgefühl droht in den Schlünden infernalischer Wirren zu verhallen. Als würde die Leere sagen, sei froh, dass du nett zu mir sein kannst. So pushte ich mich, stand auf, tanzte Minimalismus, der Bauch fühlte sich an, als dürfte ich nicht leben, die Muskeln hart, eine eingesperrte anthrazitfarbene Lavalandschaft, als wolle ein riesiges steinheisses Gewicht alle meine Bewegungen in die Bewegungslosigkeit führen, dorthin, wo der Tod lauert, um nichts mehr spüren zu müssen. Ich tanzte und tanzte, schaute zur Decke, Finger bisweilen in astralische Höhen wie eine Verzweifelte, die mit letzter Kraft nach den Sternen greifen will, und plötzlich wars, als würde ich mit dem Jenseits tanzen, mit dem Dort, fühlbar als tanze ich mit einer grossen Freundin, ein Gefühl von Verbundenheit und Schönheit. Ich ahnte nicht, dass einige Drehungen später meine Existenz buchstäblich in eine völlig andere Welt katapultiert würde.

XI

Noch ergriffen vom Klang dieses Jenseits, und plötzlich wach im Diesseits, als wär ich auferstanden, erblickte ich den gutaussehenden Mann, der durch die metallene Eingangstüre trat. Er war offensichtlich mit Mladen verabredet, winkte ihm mit erhobener Hand zu. Zielstrebig hing er die Jacke an den Wandhacken, stopfte den Schal in den einen Ärmel und flink die Mütze in die Jackentasche. Seine Hände, der Anblick, die Bewegungen, er, ein Bild, die Ausstrahlung, warfen mich um. Er machte mir Glut im Bauch, wo zuvor ein epochal undefiniertes Gebräu vegetiert hatte. Der Mann schien stark und süss in einem. Weiches, klares Gesicht, selbstbewusst, kurzrasiert, südländischer Typ, womöglich Italiener. Neugieriger Blick, der zu mehr einlud als Sehen. Seine bedachten Gesten besänftigten mein turbulentes Dasein. Wie er Eva und Mladen umarmte. Etwas Umfangendes nahm mich zu ihm, zog meine Seele in seinen Bann, das spürte ich, als er mich erblickte. Ich ging zum Smartphone, berührte «Work» auf meiner Playlist, tanzte, schaute in mich, und über die Köpfe aller hinweg, vermied erfolglos, zu ihm hinzuschauen, tanzte durch das ganze Lied. Loredana stoppte die Abspielung, als «Work» ausklang, blanke Nebensache für mich jetzt, denn ich driftete in seidenem Gewand über türkisfarbenes Wasser. Ich und Loredana setzten uns wie von Geisterhand geleitet im Tross der Übrigen an den mit Überfluss gedeckten Tisch. Das Abendmahl rief. Fühlte mich aufgeladen wie nie zuvor. Und unsicher wie Schilf im gefährlichen Sturm. Der Abend war nun ein anderer. Und würde es bleiben. Ich schaute diesen Mann an, und merkte, dass Loredana wütend wurde. Doch unterdessen wars für mich, als gehörte sie wie eine verflüchtigende Gestalt in ein entferntes galaktisches Reich von Liebesignoranten, in der entferntesten Galaxie des Alls. Als Wesen aus Fleisch und Blut aber sah ich, wie sie das Weinglas hielt, die schlanken Finger den Stiel umfingen, mein Fokus kurz auf die karminlackierten Nägel ging. Ihr Griff passte nicht zur feinfühligen Umsicht, die ich von solch einer festlichen Atmosphäre erwartete, WG-Groove hin oder her, wo bei uns tatsächlich kaum je über die Stränge gehauen oder rücksichtslos unkultiviertes Chaos an den Tag oder in die Nacht gelegt wurde. Sie goss den gekühlten Weisswein grob gluckernd in grossem Bogen ins zerbrechliche Kristallglas und kleckerte. Ich freute mich über den Impuls, sie umbringen zu wollen. Man hatte an einem Gemeinschaftstreffen überlegt, ob die teuren Gläser aufgetischt werden sollten, wenn Loredana zugegen war. Dies aus Sicherheitsgründen wegen fahrlässiger Demolitionsgefahr kristalliner Qualitätsware und nachlässigem Entschuldigungs-Blabla. Das Vorhaben war lachend abgeblasen worden. Loredanas Gesicht als Reaktion während den Verhandlungen blieb Genugtuung genug. Die Gläser waren das Geburtstagsgeschenk Evas Vaters. Früher ein Dutzend. Geliefert per Postbote in einer mit Holzwolle ausgestatteten und Firlefanz bedruckten Sperrholzkiste. Für meine Ohren blubberte Loredanas Einschenken für jedes sensible Ohr zu laut. Sie rief «oops» in genau der stupiden Weise, wie ich ihr Aufplustern hasste. Ich wusste, sie nahm Blickkontakt auf mit ihm. Diesem still strahlenden, der meine Lippen entspannte und die Temperatur der Wangen erhöhte. Sie stellte ihm Fragen. Liess nicht los, obwohl er zu mir schaute. Im Seitenblick sah ich ihre Schlitzaugen brennen. Er lächelte ihr zu. Schaute mich an. Meine Augen mussten riesengross sein. Meine Lippen berührten sich nicht mehr. Man redete rundum, ich blieb stumm, und er redete, erzählte von drei aus dem alten Indien stammenden Begriffen, den drei Gunas, die für Urzustände im Menschsein ständen, Wachheit, Tun und Gemütlichkeit. Alle am Tisch hörten zu. Die drei Gunas gehörten zu jedem Menschen, seien subjektiv erfahrbar. Ich bewunderte ihn. Und man dürfe nicht in die Falle laufen, die Gemütlichkeit als schlecht zu taxieren, wie es viele täten. Mein Verstand wanderte ab. Ansonsten, sagte er, würde das italienische «dolce far niente» seinen lebensspendenden Beitrag für die Menschheit verlieren. Sein Gesichtsausdruck sendete mir geräuschloses Vertrauen zu. Ich stützte mein Kinn. Eva, Mladen, die besten Freundinnen Chloe und Vivienne, und die sonst von irgendjemandem Miteingeladenen entrückten ins unsichtbare Imperium aller nicht-existenten Menschen. Loredanas Freund war nicht mehr vorhanden, irgendwo sitzend am Tisch, rein physikalisches Attribut mittlerweile, ein unsichtbarer Gegenstand, der keine Rolle mehr spielte. Loredana hatte sich tanzend blödgejubelt mit ihm, die Arme in alle Richtungen geschwungen. Er war meist ihren Bewegungen hinterher geeilt, schien mit den Augen nach der kleinen, eintätowierten Schlange an ihrem Hals zu greifen. Ich wischte das Bild weg. Blieb hyperwach. Mein Angestrahlter war mehr da als alles und alle, oder fast, denn Loredana ging weder aufs Klo, noch löste sie sich auf, leider. Sie irritierte stur. Hätte mich geärgert, wenn nicht das unbeschreibliche Hochgefühl gewesen wäre. Ein Ding über den Dimensionen von Wort und Dasein. Ich nickte heftig, fand die Gunas wunderbar, verspürte den Sog, ihm meine Welt zu öffnen. Loredana mischte mit, legte den Arm über meine Schultern und besitzbekundend eng um den Nacken, schmatzte mir einen Kuss unters Ohr.

Nach dem Essen machte Eva die Musik wieder an. Loredana liess sich vom Freund auf dem Rücken tragen, alberte herum. Alle, die noch Schuhe anhatten, zogen sie aus. Wir tanzten. Und es gab mich und ihn. Unsere Stimmen riefen «He» und «Uuh». Unsere Strahlkraft war unbeugsam und aufgelöst zugleich. Bis wir zwei rücklings nebeneinander auf dem Teppich landeten. Loredana, aufrecht — sie hatte Ihren Freund stehen lassen wie ein alter Pfosten — konnte es nicht lassen, mit ihrem Zeh mal rechts, mal links in sein Fussgewölbe zu kicken. Wie von einer Wespe gestochen sprang er auf. Ich erhob mich ebenfalls. Und wir, ich und er, umarmten uns. Loredana wich zurück. Starrte uns an. Ich wusste um ihren auffressenden Blick. Doch, endlich, dieses durchdringende, gemeinsam mit ihm glühende Empfinden. Und, wundersame Wendung, das allmächtige Gefühl, diesen Match gegen Loredana gewonnen zu haben. Überglücklich ging ich mit ihm, in die Nacht hinaus, wir hielten Hände, spazierten der Seepromenade entlang. Das Universum regnete glitzernde Tropfen. Sämtliche Gedanken rieselten ins Erdreich. Wir schlenderten über eine Wiese, bis bloss Küsse, Bauch und das gemeinsame Herz übrigblieben. Ein beleuchteter Dampfer, der letzte des Abends, glitt unbemerkt über den See. Die Enten schliefen. Gab es doch ein Mich-und-Ihn?

1. BEGEGNUNGEN

1.1 Vierjährig

Vierjährig bin ich. Das Garagentor geöffnet vor mir. Stehe da, eine lange Strecke von zu Hause. Heute weiss ich, keine 200 Meter. Gehe auf die Öffnung zu. Bücke mich blinzelnd, als würde ich unterm Tor hindurch gucken, so schwer und bedrohlich kommt es mir vor, obwohl es weit über mir gekippt in der Luft schwebt. Schaue in den tiefen Raum der Doppelgarage. Drinnen gelbe und weisse Lichter. Erinnert mich an Orte in Märchen, wenn Mutter vorliest. Hinter mir scheint die Sonne blendend auf den Asphalt. Meine Augen gewöhnen sich an Dinge und Schatten. Sehe einen Mann. Er ist riesig. Kniet auf einem Bein. Greift in eine Kiste neben sich. Nimmt einen glänzenden Stab hervor, wie ein Zauberer. Werde später verstehen, war ein Schraubenzieher. Er sieht mich, das kleine Mädchen. Ich spiele mit den Fingern vor dem Bauch. Lächle. Entdeckungsgierig meine Augen. Komme aus der Stille des Nachmittags daheim, Mutter irgendwie und irgendwo im Haus, Vater nie, sowieso.

Der Mann tut was an einem Motorrad. Es hat viele Motorräder. Eigentlich waren es nur drei. Tanks wie Ostereier. Und ein Auto, ganz gelb. Ohne Dach. Alles riecht nach warmem Öl, wie wenn Mutter in der Küche brät, aber anders, eindringlicher. Auch nach etwas Süsslichem duftet es. Werde bald lernen, Benzin. Von da an gehe ich hin, wann immer ich kann.

Nun, das erste Mal, verharre ich vor all den Sachen, die ich nicht kenne. Sie schimmern und funkeln. Mache zaghaft einige Schrittchen. Will eines der Eier berühren. Bedächtig steht der Mann auf, schaut mich an, während er näherkommt. Stellt die flache Hand nah an die Maschine, als wolle er sie spüren. Ich staune die Hand an. Er sagt: «Pass auf, ist heiss.» Er macht sich erneut ans Werk, schraubt an seinem Motorrad herum. Fragt, ohne aufzublicken, wie ich heisse. «Inina», murmle ich. Er spricht falsch nach: «Irina». Ich wehre mich beschämt, rufe nochmals meinen Namen. Alle meinen, ich hiesse Irina. Er nickt. Versteht. Sagt: «Inina.» Dann: «Konrad.»

Mein Blick schweift umher. Noch ein Ei! Ich möchte wieder anfassen. Nichts rührt sich bei ihm ausser den beschäftigten Fingern. Ich lange nach dem Ei. Violett und rot, die Farben ineinander. Tippe aufs Metall. Schiele hinüber zum Mann, der für mich von nun an immer «Onad» heissen wird. Er lässt mich machen. Ich renne hinaus, vor Freude, renne!

1.2 Timos Nische

«Es ist eine Periode der Umbrüche, in der wir leben. Die Herrscher der Welt bewegen sich allesamt in eine Richtung, weil sie nicht mehr wissen, wohin. Haben die Sicht verloren. Steuern ohne Rückgrat mit den Köpfen voran in den Abgrund. Eine Herde.»

Timo, Philosophiestudent, hielt die in Holz eingerahmten Zeilen in der Hand. Inina Gerber und Adriano Parente, die früheren Bewohner seines Hauses, hatten sie geschrieben, als Finanzkrisen den Globus erschütterten, Plastikabfälle maritimes Leben zerstörten, Feuerwalzen Wald, Mensch und Tier einäscherten und Viren per Flugzeug die Welt überfielen.

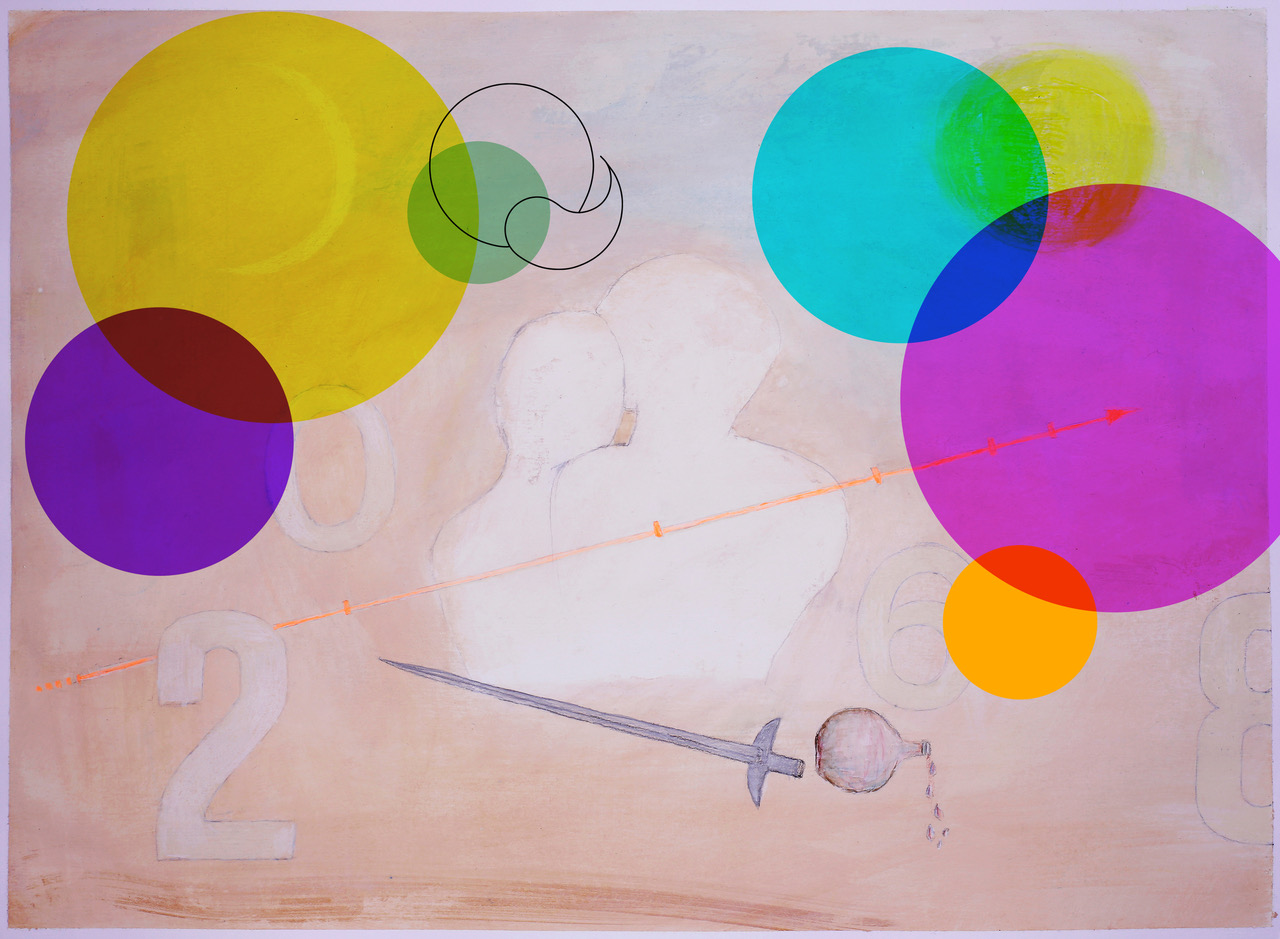

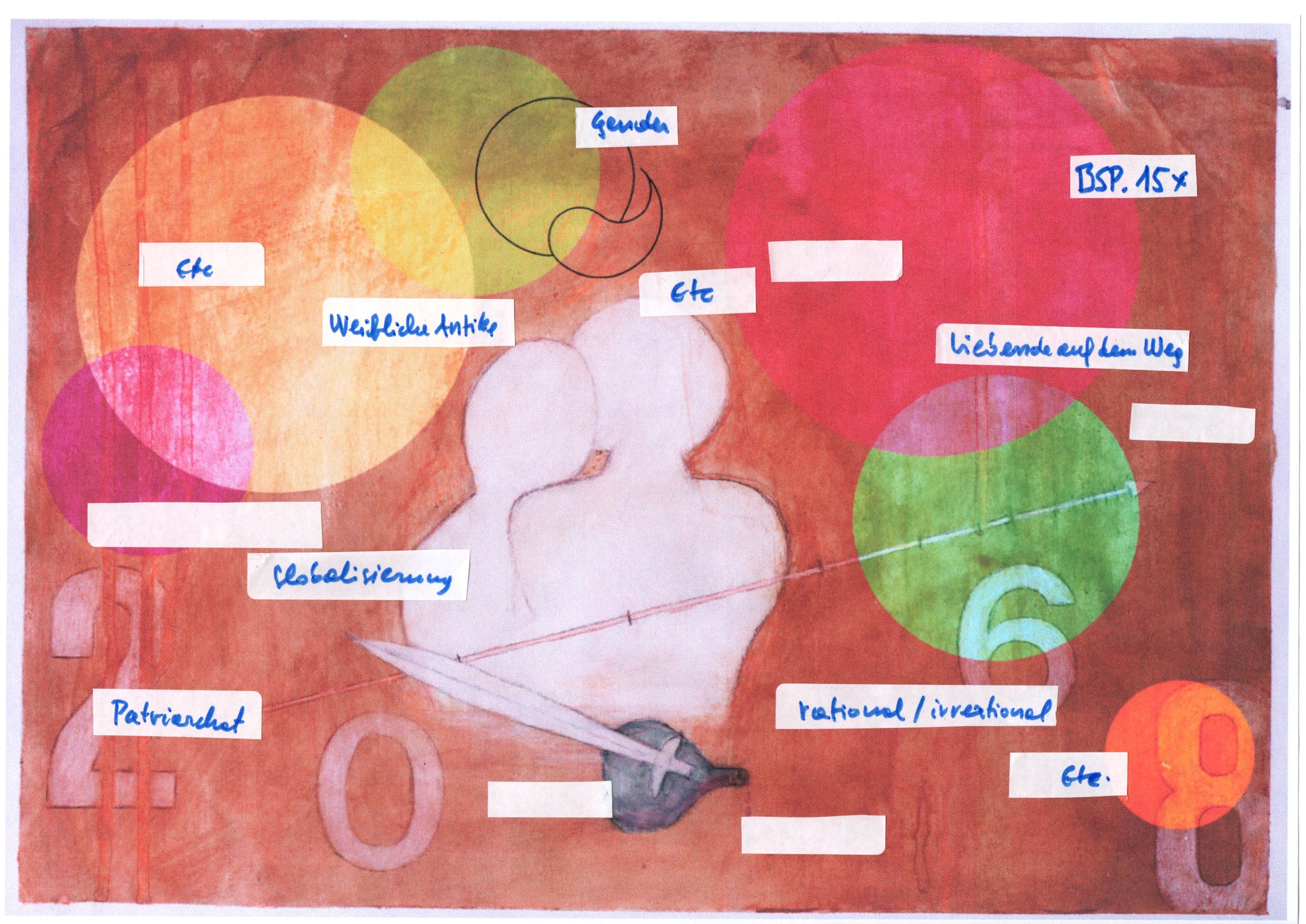

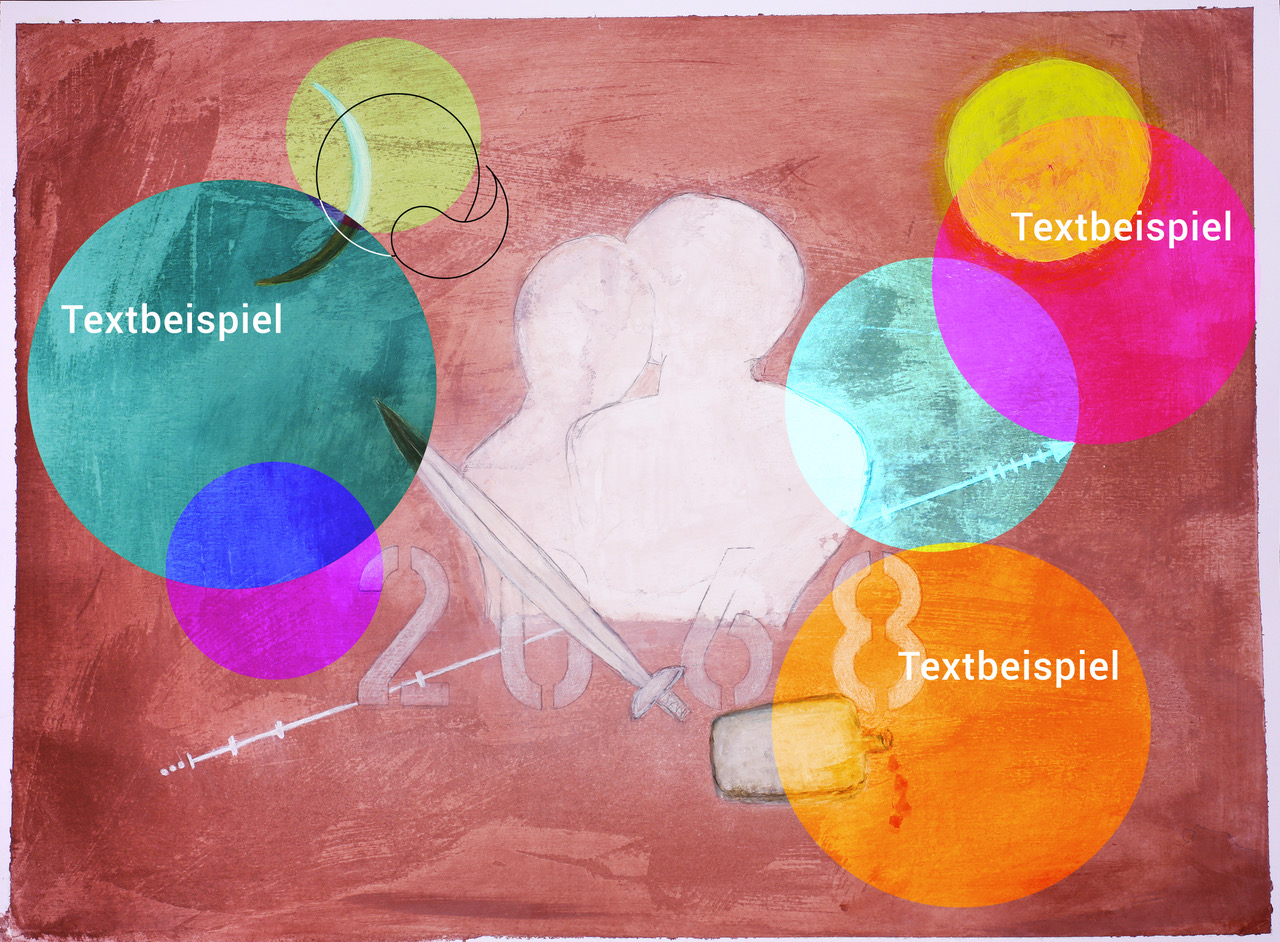

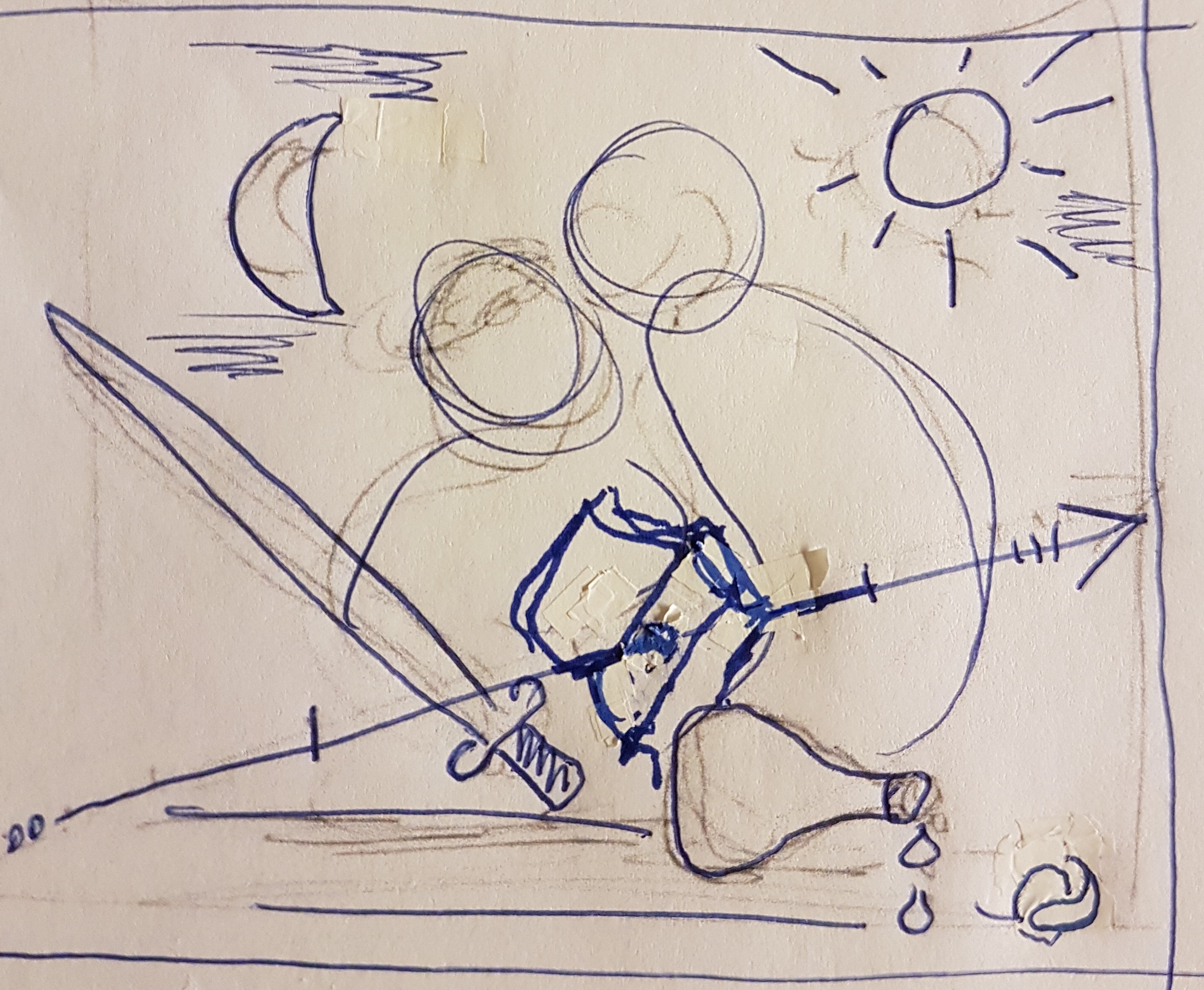

Er setzte sich in seinen abgenutzten, zum Garten gerichteten Ledersessel auf der Veranda, legte die eingerahmten Zeilen neben sich auf den Terracottaboden, wo bereits etliches Material der beiden lag, und überlegte, ob er die Geschichte des Liebespaares niederschreiben sollte. Während der Renovation hatte er in einem Wandversteck Erinnerungsgegenstände, Datenträger, viel Papier und Ininas Tagebuch gefunden. Das Paar hatte sich am 8. Juli 2000 kennengelernt, einem Samstag, zu einer Zeit, als Google drei Jahre alt war, weder Smartphone, Multi-Touch-Screen noch Facebook existierten, es auch YouTube, WhatsApp und Instagram nicht gab. Künstliche Intelligenz für jedermann lag in weiter Ferne.

Timo lehnte sich zurück. Die Sonne stand hoch und beschien den Garten. Er trug Shorts, Flipflops und ein Hemd aus dünnem Stoff. Daumen und Zeigefinger fuhren über den kurz geschnittenen, nur die untere Partie des Kinns bedeckenden Bart. Seine Brust ging unregelmässig auf und ab. Das rötlich schimmernde Haar, Kupferdrähten gleich und abstehend, ähnelte einer Spechtfrisur, nach vorne und hinten ein ausladender Bausch. Ein Ventilator trocknete den Schweiss auf seiner Stirn. Er langte nach dem hartgebundenen Tagebuch. Schlug die erste Seite auf. Seine Lippen bewegten sich: «Vierjährig bin ich. Das Garagentor geöffnet vor mir. Stehe da, eine lange Strecke von zu Hause ...» Er kannte die Zeilen auswendig. Entschied, Ininas und Adrianos Geschichte zu erzählen.

Textabschnitt

Schlange und Adler (S. 386)

... 2600 v. Chr. sammelte man Lebensregeln, Hymnen, Sprichwörter und Beschimpfungen. Bald tauchte eine der ersten Geschichten der Menschheit auf: die vom Adler und der Schlange.

Auf der Terrasse der Wirtschaft «Zur Laube» liessen Adriano und Inina löffelchenweise Wodka-Sorbet auf der Zunge zergehen. Sassen auf Lounge-Sitzen aus Korbgeflecht. Blickten über den glitzernden Zürichsee ins hügelige Land. Ein grosser Sonnenschirm gab Schatten. Entfernt der gut sichtbare Alpenstreifen.

Laptop vor sich und jeder seinen Teil vorbereitet, erzählten und diskutierten sie über Schlange und Adler, über den Etana-Mythos.

Inina definierte: «Bruchstücke davon aus verschiedenen Zeiten und Kulturen sind mit Lücken zusammengefügt worden. Und wir wollen Weibliches und Männliches in Interaktion sehen.»

Sie fuhr fort: «Schlange und Adler steigen auf einen Berg, um vor dem höchsten aller Götter, Schambach, ihren Lebensbund einzugehen. Sie nehmen schwörend die Botschaft entgegen, bei Missachtung ihrer Treue bestraft zu werden – ich lese vor: ‹Wer die Grenzen des Schambach übertritt, den möge dieser böse mit der Hand eines Schlagenden schlagen. Wer die Grenzen des Schambach übertritt, der möge ausgerottet werden.› Der Raubvogel aber bricht das Treueversprechen, indem er die Eier der Schlange frisst. Eier oder Kinder, je nach Übersetzung. Die Schlange will Rache, versteckt sich in einem Stierkadaver und attackiert den Vogel, als er die Innereien fressen will. Sie wirft ihn, der Federn beraubt, in eine Grube. Er soll verhungern. Puh …», Inina stoppte kurz, griff sich in die Haare, «… Der Adler ersucht Hilfe beim selben Gott, der sie getraut hat, obgleich dieser der Schlange den Rat zur Tötung gab. Also Interessenkonflikte kennt der keine. Letztlich schickt der Gott doch einen Menschen, Etana, dem Adler zu Hilfe. Selbst sagt er dem Adler noch: ‹Du bist böse, hast mein Gemüt gekränkt. Du hast dich mit gottlosem Tun, hast mit Unheil dich befasst. Du wirst sterben. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Wohlan, der Mensch, den ich dir senden werde, der mag dir helfen!›»

Adriano blickte konzentriert und übernahm: «Etana verlangt vom Adler als Gegenleistung fürs Wiederbeleben, in den Himmel getragen zu werden, will bei der Grossen Göttin das Lebenskraut holen, um seiner unfruchtbaren Frau zu Kindern zu verhelfen. Etana sagt zum Adler …», Adriano suchte mit der Maus, «… Mein Freund, zeige mir das Kraut des Gebärens. Nimm meine Last von mir und schaffe mir einen Namen.»

Inina zog ihren Laptop vom kniehohen Tischchen auf den Schoss: «Etana heilt den Adler mittels guter Nahrung – der genaue Vorgang ist den Überlieferungen nicht zu entnehmen. Der Vogel verlässt die Grube nach acht Monden, mit Kräften gleich einem brüllenden Löwen – steht hier genau so.»

Sie bestellten Paprika-Chips und Mineral.

Inina fuhr fort: «Der Adler sagt zu Etana: ‹Mein Freund, ich will dich tragen zum Himmel Schamaschs, auf meine Brust lege deine Brust, auf die Schwungfedern meiner Flügel lege deine Hände› – die meinen sicher, Etana soll sich auf den Rücken des Vogels legen, wohl Übersetzungssache oder man meinte damals einfach den Rumpf. Wie dem auch sei, der Adler fragt wiederholt, ob er weiter hinauffliegen dürfe. Etana bejaht. Drei Momente werden beschrieben bis zum Gott, drei weitere bis zu Ischtar, der Göttin, ich lese: ‹Als der Adler Etana den ersten Abschnitt emporgetragen hat, sagt er: Schau, mein Freund, das Land, wie es beschaffen ist. Betrachte das Meer, inspiziere seine Ufer. Das Land ist wie ein Berg, das Meer ist geworden zu einem Gewässer. Als der Adler Etana den zweiten Abschnitt emporgetragen hat, sagt er: Schau, mein Freund, das Land, wie es beschaffen ist. Das Land ist nur noch ein Hügel. Als er ihn den dritten Abschnitt emporgetragen hat, ist das Meer zum Feldbewässerungsgraben eines Gärtners geworden. Als sie hinaufsteigen zum Tore Schamaschs, werfen sie sich demütig nieder. Doch fürs Wunderkraut müssen sie höher fliegen, bis zum Himmel der Ischtar, der Muttergöttin. Der Adler sagt zu Etana: Ich will dich tragen zum Himmel der Ischtar›, fertig Zitat.»

Inina machte eine Pause, blickte auf den See, las weiter: «Einen Abschnitt höher ist das Land nur noch eine Hütte, und das weite Meer ist so wie die Wasserstelle einer Weide. Noch höher sagt der Adler: Das Land ist geworden zu einem Kuchen, und das weite Meer ist so gross wie ein Trog. Als der Adler Etana den letzten Abschnitt hinaufgetragen hat, sagt er: Schau, mein Freund, das Land, wie es beschaffen ist. Etana bekommt es aber mit der Angst zu tun, als Land und Meer knapp sichtbar sind, zu entschwinden drohen. Sagt: Ich schau auf das Land, ich sehe es nicht, und am Anblick des weiten Meeres sättigen sich meine Augen nicht. Mein Freund, mache halt, dass ich zur Erde zurückkehre!»

Inina seufzte ergeben und meinte, die Hand in der Luft: «So kommt es nicht zur Begegnung mit Ischtar, alias Inana. In andern Texten wird diese als strahlendste unter allen Göttinnen ‹Sternen-Ischtar› genannt. In Mythen gelobt mit Sätzen wie ‹Die Helle deiner leuchtenden Fackel entfachte sich mitten am Himmel; das Volk soll Dich anstaunen, wie dir unter den Göttern keiner nahe kommt› — noch steht sie über allem.»

Sie stellte den Laptop auf das Tischchen zurück, sagte «du bist dran».

Adriano klickte umher: «Etanas Fall wird in drei Phasen festgehalten. Wie er landet wissen wir nicht. Der Schluss des Mythos ist verloren. Wir dürfen annehmen, dass der Mann vom Adler auf der Erde abgesetzt wurde.»

«Sonst wäre die Geschichte sinnlos», meinte Inina.

Die Korbsessel fühlten sich unterdessen an, als wären sie angepasst worden. Ein angenehmes Lüftchen erfrischte die Gesichter.

«Für damalige Verhältnisse, ohne Flugzeuge, eine bemerkenswerte Vorstellung», nickte Adriano. «Die müssen vom Fliegen geträumt haben, wenn sie Adler sahen, und die imaginierte Sicht aus grösster Höhe muss gewaltig, beinah unvorstellbar gewesen sein. Die ozeanische und terrestrische Welt entschwindet im Mythos, die allmähliche Verkleinerung des Meeres zum Trog gelingt, auch die vom Festland zum Kuchen.»

«Chaos jedoch im Verhalten», übelegte Inina mit salzigen, paprikaroten Lippen. «Der Adler frisst die Eier der Schlange. Seit je Inbegriff des Weiblichen. Etana hat eine Frau, die nicht schwanger werden kann. Die eine männliche Figur vernichtet Nachkommen, die andere kann keine haben. Besser geht der Witz nicht. Und du kannst Gift oder sonst ein Kraut darauf nehmen, dass Etana seine Frau gebären lassen wird, bis ein Sohn daherkommt. Etana sagt zum Adler: ‹Schaffe mir einen Namen.› Der Name verewigt sich bekannterweise, wenn ein Sohn geboren wird. Zudem», fuhr Inina fort, «der Mann-Gott delegiert das Heilen einem Menschen-Mann, um seine Aussage, Etana solle sterben, klammheimlich in Bedeutungslosigkeit zu versenken, indem er sich der Verantwortung seiner Worte mir nichts, dir nichts entzieht. Typisch männliche Aufsplittung von Aufgaben und Verantwortung. Und … der Mann hat sich schon mal gut positioniert als Gott im Himmel, schleicht sich von unten an die Göttin heran …» Inina stutzte. «Da stimmt was nicht» – und sie doppelte nach: «Sehr nicht!»

«Wie meinst du?», fragte Adriano.

Sie klärte: «Die Männerwelt baut Hierarchien. Die Göttin ist hier oben, statt allumfassend. Sie in eine Hierarchie hinein zu degradieren ist ein cleveres Spiel.»

Bewundernd fügte Adriano an: «Oh, ein gewieftes Männerspiel. Sie ist nicht mehr die ganze Welt, sondern in eine Rangfolge gequetscht, wenn auch zuoberst.»

Inina liess Mineralwasser die Kehle hinunterperlen, leckte die Finger ab und meinte mit kohlesäurestimuliertem Gaumen: «Etana ist Hänschen klein, ohne Mami in der weiten Oberwelt, hat Höhenangst.»

Adriano wiegelte ab: «Bis dahin hat er es immerhin geschafft. Er ist mächtiger geworden.»

Inina zählte auf: «Du hast als Adler meine Kinder gefressen. Damit fängst du übel an. Hattest als Etana nicht den Mut, bis zu mir hinauf zu fliegen. Als oberstes Manngottwesen wiederum bist du immer noch unter mir. Machst zwar schöne Hierarchien und berätst auf armselige Weise hilflose Schlangen und Adler, in letzter Konsequenz aber ziehst du als Mensch den Schwanz ein. Kehrst um, sobald es dir zu steil und unsicher wird, sobald du die Erde nicht mehr sehen kannst, sprich, den Boden unter den Füssen verlierst. Das Weibliche bleibt verehrt. Du hast grad mit Flugstunden angefangen.»

Weitweg die Alpen im Blick, notierte Adriano: «Der Mann nimmt sich vor einigen tausend Jährchen allmählich Freiheiten heraus.» Er tat einen grossen Atemzug und sagte plötzlich: «Sie brauchten 100 Millionen Jahre, um sich aufzutürmen.»

«Wer?», fragte Inina verwundert.

«Die Alpen. In jenem Zeitraum lebten die Dinosaurier, sogar lange davor bis lange danach. Die waren ganz schön ewig auf der Erde. Vor 235 bis 66 Millionen Jahren trampelten die Tiere umher, während die Felsen stiegen. Stell dir vor: Sie schauten zu, wie die Alpen wuchsen. Einige starben aus, neue entwickelten sich, ein Kommen und Gehen bis zum endgültigen Verschwinden. Sie hinterliessen Spuren im Alpgestein. Uns bleiben nur noch kleinste Dinosaurierchen, Hühnchen, die wir essen, Vögel aller Art.»

Das Paar bestellte Apfelschorle.

Textabschnitt

(S. 523)

Im Kontext der Erzählung wird aus einer fantasierten fernen Zukunft auf die 2030/40er Jahre zurückgeschaut

Wir wissen heute nicht viel über die Menschen in jenen späten 2030er Jahren, in denen weibliche, männliche, etwaig ganz verschiedene und alle vielseitigen Sapiens die Wahl hatten, entweder das erreichte Kulturniveau zu bewahren oder in Richtung Prähistorie zurückzufallen. Was uns nicht daran hindern sollte, herauszufinden, welche Gedanken und Vorstellungen sie gehabt haben mögen. Wir wollen die Architektur der hereinbrechenden Schwierigkeiten nachvollziehen können. ...

Fraglich wurde, ob die Macht der Freiheit oder die der Einschränkung gewinnen würde: da letztere unterdessen an die chinesische Weltwährung Yuan und die damit verbundenen Sanktionen gekoppelt war. Wir könnten, wenn wir wollten, enzyklopädisch nachschauen, wann genau die Periode begann, die im Nachhinein in eher technischer Weise «anthropo-desinformatives Loch» oder, von Optimisten, «die Delle» genannt wurde. «Zweites Mittelalter» nannten es die historisch Bemühten, sprachen davon, Macht habe sich endgültig über Recht erhoben. Die ewig Negativen fabulierten lange vor der Krise vom Milieuzerfall und dem Ende der Menschheit. Religiöse postulierten eine Hölle, auf die Gerettete hinunterblicken würden. Chinesen bezeichneten den Übergang entweder als «das Wasser hat das Boot zum Kentern gebracht», bedeutend «unzufriedenes Volk stürzt Regierung»; oder reumütig «Das Pferd ist doch ein Hirsch», abgeleitet von einem Sprichwort aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. Damals hatte ein Kanzler vor dem Kaiser den anwesenden Ministern abverlangt, einen dem Kaiser geschenkten Hirsch zum Pferd zu deklarieren. Jene, die beipflichteten, überlebten. Die den Hirsch als Hirsch entlarvten oder erschrocken schwiegen, wurden hingerichtet. Wieder andere Chinesen gaben den «Löwen auf der vierten Etage» die Schuld für den Kontrollverlust. Die «4» eine durchdringend anerkannte Unglückszahl, weil phonetisch dem «Tod» ähnlich und weil bei den Himmelsrichtungen der bedeutungsvolle fünfte Punkt fehlt, die Mitte.

Soziale Systeme und kommunikative Netze barsten zeitweilig. Enorme Datenmengen, Registerinhalte, Adressen, Überwachungs- und Lesesoftware gingen durch Energiemangel, Abspeicherungs-Durcheinander, Unübersichtlichkeit verloren. Die Stromversorgung für Serverfarmen auf Feldern und in Kavernen wurde lückenhaft. Man redete vom «emmentalerisierten Netzwerk». Nur Norwegen hielt stand.

Die Ökonomie war völlig durcheinandergeraten. Das monetär-elektronische Gewirr und sich selbst aufbauende Millisekunden-Transferautomatismen trugen zum Trauerspiel bei. Energieflüsse, Rohstoffe, Absonderungen aus gefährlich hergestellten Gütern, nervtötende Handlungsabläufe, resonanzlose Dienstleistungen und unreflektierte, nichtssagende Informationsmengen – all dies laugte das Unten aus und nützte dem Oben immer weniger, um begeistert zu sein. Die Kraftpumpen schluckender Hochverbrauchsgesellschaften, deren komplexe Ordnung es aufrechtzuerhalten galt, erlahmten im grösser werdenden Gefälle.

Das Unheil hatte sich über Jahrzehnte dahingeschleppt, im Glauben, es gehe dann schon. Evolution oder Devolution war die Frage und welchem Imperium als nächstes die Idee kommen würde, sich über alle anderen zu erheben, nur um erneut an Perspektivlosigkeit zu scheitern. Das vorläufig letzte Imperium war jenes der geographieüberschreitenden gierigen Elite, deren digitale Maschinen jeden Verlauf vorzeichneten.

Ob sich die Menschheit durch Denken, durch Beweisführung umkrempeln liess? Man wusste, dass Krieg, Mobbing und fehlende Umsorgung schädliche DNA-Leseverschiebungen verursachten. Schwierig, dies Wissen in die zielbestimmende Politik zu tragen.

Es schmolzen polare Nordroute und Antarktis. Der Handel mit Frauen und Kindern von Arm zu Reich blieb widerlich. Es mangelte an Durchsetzungsstärke, Unversehrtheit zu organisieren. Die Control-Alt-Delete Tastenkombination blieb lange Zeit dort gedrückt, wo die Begriffe «Blickfelder, Klugheit, Reife, Gelehrsamkeit, Einsicht und Sachverstand aufzutauchen versuchten.

In der Quantencomputer-Ära ...

2 Textabschnitte - Flug Zürich-Barcelona und Flug zurück

1. (S. 293)

... [Das Paar sitzt im Flugzeug, fliegt nördlich am Genfersee vorbei in Richtung Spanien. Wir befinden uns in der Zeit nach dem 11. September, als die Fluglinien wegen Terrorismusangst vorsichtig waren und weniger Menschen flogen.]

Bald sah man den Genfersee, die Form eines verkehrten Croissants. Er leuchtete auf, spiegelte grell das Sonnenlicht. Das Flugzeug musste zufälligerweise in den richtigen Winkel geraten sein. Sie pflückten Erdnüsse aus einem Tütchen, liessen sich gehen, palaverten, schmiegten sich an, blickten irgendwann auf mattblaues Wasser – sie flogen über dem Mittelmeer.

«Wir kennen uns gut, von früher», sagte sie.

«Kann man wohl sagen.»

Serviert wurden unterkühlte Sandwiches.

«Wir können fliegen», meinte sie.

«Wir können fliegen», bestätigte er.

«Auch im Flugzeug.»

«Auch im Flugzeug», wiederholte er lächelnd.

Über den Mittelgang und an den Passagieren rechts vorbei sahen sie im Norden als fernen Streifen die französische Küste.

Unvermittelt sagte Inina: «Wir sind mächtig.»

Adriano stutzte: «Was meinst du? Wegen der Aussicht?»

Sie erklärte: «Wir sehen auf die Erde hinab. Wir benutzen Flugzeuge und Computer. Uns geht es gut. Warum ist die westliche Welt so mächtig, dass sie die Menschheit technisch beherrschen, aber auch kaputtmachen kann?»

«Interessante Frage. Kommt aber darauf an, was ‹westlich› ist», meinte er.

«Ich weiss nicht, einfach wir, kulturell, oder …»

«Ok, technologisch vielleicht …»

«Kommt dir eine Idee?»

Adrianos Augen sprangen nach links und rechts, blieben in der Mitte stehen, während das Kinn eine Spur nach vorne ging. Mit theatralischer Geste begann er: «Konfuzius …»

Inina erwartete stets Hübsches und Abstruses von ihm. Beide lachten sie ausgiebig. Adriano sprach: «Drei Denkweisen sehe ich auf unserem Globus.» Tief atmete er ein: «Konfuzius, fünfhundert vor Christus, bewachte das Denken streng, mit Regeln des Verhaltens, der Art und Weise wie jeder sich aufzuführen habe. Diesem Muster unterworfene Bürger denken noch heute gehorchend und schlüssig.»

Ihm ins Wort fallen wollte Inina nicht. Was Adriano mit schlüssig meinte und wo er hinwollte, blieb offen. Sie kannte nichts über Konfuzius ausser spitzem Bart, langen Haaren und schmalen Augen.

Adriano sammelte sich. «Das konfuzianische Denken ist vorhersehbar. Es ist ein Denken in zwischenmenschlicher Ordnung. Wenn sich alle daran halten in der Logik, dass derjenige oben sich um den Unteren zu sorgen, der Untere zu gehorchen hat, bleibt das Gefüge stabil. Das meine ich mit schlüssig. Wissen wurde vom Meister zum Schüler übertragen. Der Meister vermehrte sein Wissen zu Lebzeiten. Der Schüler folgte seinem Tun während Jahrzehnten. Früher war dies effektiv, die Langsamkeit nicht konkurrenzhemmend. Noch hast du in Japan, China, Korea Mattenmacher, Musikinstrumentenbauer, Karate- und Kung-Fu-Lehrer, Schwertschmiede, die ihr Können so weitergeben. Viel Zeit vergeht, bis neue Ideen greifen. Diese Kultur ist Gruppen- und Staatskultur. Sie lässt das Innenleben des Einzelnen nicht zu. Die Meinung der Eltern ist wichtiger als Selbstständigkeit und Fantasie des Kindes. ‹Alle› sind wichtiger als ‹Ich› – oder ‹Du›.» Gefolgschaft ist wertvoller als Suche nach Dingen, die ausserhalb des Kollektives sind. Einer von Konfuzius Sprüchen lautet … Hmm, muss überlegen … so ungefähr: ‹Wer sich nur um sein eigenes Leben kümmert, bringt die menschlichen Beziehungen durcheinander› – oder ein anderer: ‹Wer moralisch regiert, gleicht dem Polarstern; der bleibt an seinem Platz, alle andern kreisen um ihn herum›. Geht so weit, dass eigene Ideen nicht erwünscht sind. Man denkt sich eingebettet in einem Ganzen. Hirnscans zeigen, dass diese Kultur bildgeprägt ist. Die Schriftzeichen sind wie Icons. Von Kind auf benutzen die Menschen beim Rechnen Zählrahmen, sind auch handlungsbetont. Das westliche Denken hingegen funktioniert alphabetisch. Sinngebung erhält es durch eine Aufreihung von Einzelklängen, den Buchstaben – was einem abstrakten Denken förderlich ist, weil primär seriell mit möglichen Abzweigungen gedacht wird eher als in Bildern, als in bildhaften Symbolen.»

Adriano machte eine Pause und fuhr fort: «Konfuzianer sind Nachahmer, lernbegierig und fleissig.» Er schälte bei der Aufzählung Daumen, Zeige- und Mittelfinger nacheinander aus der lockergehaltenen Faust. «Sie kopieren und veredeln. Patente kümmern sie nicht, weil Kopieren Ehrerbietung an den Erfinder ist. Doch sie führen ihr Denken an der Leine. Abkupfern generiert zwar tugendhafte, aber keine das Unbekannte und Ungewisse erforschende Menschen. Sie sind kreativ im Umsetzen und Verbessern von Vertrautem. Ehren das Alter und die Vorfahren.»

Inina folgte ihm aufmerksam.

...

2. (S. 315) Barcelona-Zürich

Der Airbus füllte sich bis zum letzten Platz. Der geplante Rückflug war gestrichen worden, Sparmassnahme. Die Stunden Wartezeit hatten sie gelassen hingenommen. Die Umbuchung fand im spanischen Modus statt, nichts war organisiert. Dank eines hilfsbereiten Angestellten bekamen sie einen Platz. Der Mann hatte sich gekümmert, telefoniert, brachte sie sogar in die First Class. Draussen lud man Container. Die Düsen summten, während sie auf das Startfenster warteten. Beim Check-in war nichts kontrolliert worden. Hatten sie doch drei Flaschen Weissen bei sich. Terroristen hätten sie zerschlagen als Waffe benutzen können.

Nach dem orgastischen Abheben, noch schwang sich der Wundervogel höhenwärts, verband Inina die Idee der Aussicht diesmal mit körperlichen Glücksgefühlen und stellte dieselbe Frage wie beim Hinflug: «Warum sind wir mächtig?»

Adriano lächelte und wartete.

Sie blickte ihn ruhig an und erklärte: «Ich meine: zu zweit. Was treibt uns zusammen und gibt uns das Gefühl, als Paar mächtig zu sein? Was ist die Essenz dieser Stärke? Interesse aneinander? Sex? Ist die Kraft mehr als das gewöhnliche Zusammensein von Menschen in der Familie oder das Gefühl, einer Freundin anzugehören?»

«Bei Liebenden ist es eins plus eins gleich drei», antwortete er.

«Wohl schon. Die Anziehung, die uns Sinn gibt, macht mehr aus uns als zwei.»

Adriano fand: «Wir begeben uns intensiv in die Welt des andern.»

Inina bejahte: «Und damit in unsere eigene. Aber die Frage ist nicht beantwortet. Warum diese dritte Kraft?»

...

Textabschnitt

(S. 453)

Zeit um Corona - Adriano und Inina sitzen auf dem Verandaboden, sortieren Zeitungsausschnitte, diskutieren und lesen einander vor.

«Da!», Inina schaute auf einen der ausgeschnittenen Zeitungsartikel: «Das Fledermäusevirus schliesst Geschäfte, Symposien und Schulen.» Sie wandte sich Adriano zu: «Zuhra hat mir aus der Stadt vom Lockdown erzählt, von fröhlichem Kindergeschrei tagsüber in den Wohnquartieren, weil die Kinder zu Hause bleiben müssen statt in die Schule zu gehen. Nachts sehe es aus wie in einem Adventskalender mit offenen Türchen, unzählig die erhellten Fenster an den Gebäuden, weil so viele Menschen abends zu Hause bleiben.»

Über Corona sprossen neue Wörter, «überzoomt, Fensterbesuch, Coronafrisur, Geistergastronomie, Jo-Jo-Shutdown, Balkon-Klatschen, Sex-Kauf-Verbot, Virenschleuder». Selbe Artikel rückten im Sommer vor der zweiten Pandemiewelle auf hintere Seiten, verschwanden beinah unter dem Begriff Sonstiges.

Alessandro Manzonis um 1860 geschriebener Roman «I Promessi Sposi» vor sich, Textstellen mit Leuchtstift markiert, verdichtete Adriano Gelesenes und Informationen darüber, während er im Buch blätterte: «Ich zähle auf statt lange Reden zu halten. Pestepidemie 1630. In Mailand kursieren Geschichten. Sie geben vermeintliche Ursachen der Seuche wider. Beispiel: Auf dem Domplatz fährt eine Kutsche vor, Sechsergespann. Unter den Insassen ein Mann mit düsterem und feurigem Gesicht, brennenden Augen und zu Berge stehenden Haaren, Lippen in drohender Gebärde. Ein zufällig vorbeigehender beliebiger Typ wird vom Kutscher zum Einsteigen gebeten. Abzulehnen getraut er sich nicht. Die Kutsche fährt eine Weile. Am Ziel betritt der Beliebige ein Gebäude, findet Behagen und Schrecken, Wüste und Gärten, Hölen und Gewölbe, ein gespenstisch ratsitzendes Gremium. Aus Kisten voller Geld darf er soviel mitnehmen, wie er mag. Bedingung: Den ‹unguento›, die ansteckende Salbe in einer Schale mitzunehmen und stadtweit zu Verteilen. Er lehnt ab. Sieht sich danach unvermittelt wieder auf dem Domplatz. Sogar ein Bischof in Deutschland verlangte tatsächlich Klärung, ob die Geschichte wahr oder erfunden sei.»

Adriano, wie es Italiener so tun, rührte auf Brustkastenhöhe die locker gehaltene rechte Hand im Kreise und fuhr fort: «Gebildete Leute meinen zu wissen, zwei innerhalb zweier Jahre fallende Kometen seien Ursache für Gifte und Pulver. Manzoni schreibt, diese Gebildeten nähmen von den Ungebildeten, was ihnen in der Kram passe, während die Ungebildeten sich auf das stützten, was sie von den Gebildeten verstünden oder wie sie es zu verstehen geliebten.» Und Adriano meinte dazu: «Begründungen werden in einer enthobenen Fantasie platziert. So abgekapselt, stehen sie für Diskussionen nicht mehr zur Verfügung.» Sein Blick ging wieder und blieb wie hypnotisiert auf den Buchseiten haften, er sagte: «Die Corona-Epidemie wird heute von Bill Gates und seinen Getreuen gesteuert.»

Er und Inina atmeten auf, steckten die Häufchen zugeschnittener Zeitungsartikel in Mäppchen. Adriano schloss das Buch. Sie gaben sich die Hand. Blickten zufrieden in die Weite.

Textabschnitt

(S. 453)

Die tantrische Erzählung

Inina liest vor. In einem Video zu sehen. Sie hält einige Blatt Papier in der Hand. Grossaufnahme. Mit Bleistift von ihr geschriebene Zeilen, wieder edel aussehende, runde, fliessende Lettern, im Manga-Stil überzeichnet der erste Buchstabe. Sie hat Sätze aus alten Texten abgeschrieben und mit Erklärungen versehen. Wir erfahren von einer Frau im alten Indien, Pfeilmacherin von Beruf. Die Frau überzeugte einen brahmanischen Gelehrten, mit ihr zu leben. Brahmanen gehörten der obersten Kaste an. Pfeilmacherinnen der untersten.

Abwechselnd sieht man im Video die Szene aus einigen Metern Entfernung. Im Garten liest Inina Adriano vor. Denn ins Dorf wenige Kilometer von Linnebrücke sind sie gezogen. Die Sonne wärmt.

Wir horchen.

Der Brahmane, Minister des Königs, lehnt dessen Tochter als Gemahlin ab. Er entsagt dem Hinduismus und seinen komplexen Schriften, wird buddhistischer Mönch, nennt sich fortan Saraha. Er hat eine Vision. In dieser sieht er eine Pfeilmacherin auf dem Marktplatz. Ein schicksalhafter Ruf. So geht er dorthin. Als er die Frau von fern erblickt, hält sie gerade einen Pfeil vors eine Auge, zielgerichtet, um zu prüfen, ob er perfekt gelungen sei. «Von weitem habe ich dich kommen sehen, mit deiner Kutte. Nahm einen meiner Pfeile, prüfte Spitze und Federn an der Basis, setzte ihn vors Auge mit Blick in die Ferne. Du kamst zu mir und fragtest, ob ich Pfeilmacherin sei. Ich sagte: ‹Dein Kopf bringt keine Erkenntnis.› Woher ich das wisse? Ich sähe es dir von weitem an, sagte ich. ‹Du hast dich nach mir gesehnt, mich gesucht.› Du warst fasziniert von meiner Pose und meinem Pfeil. Vom offenen und geschlossenen Auge. Ich sagte dir: ‹Menschliche Tiefe kommt durch Symbole und Taten, nicht durch Worte.›»

Inina blickt Adriano an, wechselt zum zweiten Blatt.

Wir leben zusammen auf der Leichen-Verbrennungsstätte. Nackt. Sex und Tod gehören zu uns. Schädel liegen herum. Menschen begleiten die Verstorbenen, kommen und gehen, besuchen uns. Wir werden bekannt. Beschimpft. Verleumdet. Werden geachtet. Sind gefragt.

«Muss eine selbstbewusste Frau gewesen sein», sagt Inina. «Und da kommt einer und fragt, ob sie Pfeilmacherin sei. Klingt nach billiger Anmache. Doch ist die Begegnung schön. Die Frau ist stark, sieht den Mann so, wie er ist. Es gibt mannigfaltige Interpretationen und Varianten zur Geschichte. Dass die Pfeilmacherin Buddha in einem Frauenkörper gewesen sei, nur, um einen Mann aus ihr zu machen, irgendwie. Sie ist mal Tochter, mal Gemahlin eines Pfeilmachers. Sie wird als eigenständiges Wesen nicht ernst genommen. Manche legen Wert darauf, ob sie das rechte oder linke Auge schliesst. Bedeutet nur, dass das geschlossene nach innen, das offene nach aussen gerichtet ist. Immerhin wird erzählt, dass dank dieser Frau ein Mann die höchste Einsicht erreicht. Aber nirgends erwähnt, wer sie genau war, woher sie kam. Von Saraha hingegen sind Verse und Herkunft überliefert. Hätte der nicht auch etwas über die Partnerin preisgeben können? Sogar über seinen spirituellen Lehrer gibt es Infos: dritter in einer Nachfolgereihe nach Buddha, der Name Sri Kirti. In diesem Fall müsste es um 300 vor Christus sein. Der tibetischen Buddhismus spricht immerhin von kräftigem Mitgefühl in der Vereinigung mit der Geliebten. In einer anders erzählten Konstellation kann man ebenfalls zusammenfassen: ‹Mann wird weise dank Frau.› Sie ist dort eine Angestellte, kocht für den Mann eine Suppe und wartet, bis er nach zwölf Jahren Einkehr die Suppe plötzlich auslöffeln will, also immer noch an ihr hängt. Als er dies merkt, lässt er das Attachment los und wird erweckt. Nu ja, der erwacht wirklich voll adrenalisiert.»

Inina wirft ein Blick auf ihre Tattoos am linken Oberarm, den kleinen Schädel und das Herz, zählt Fakten auf: «Die Lieder und Kommentare zu diesen Geschichten finden sich erst zwischen 600 und 1200 nach Christus in indischen, nepalesischen und tibetischen Schriften. Dies der Grund, dass Saraha mehrheitlich doch in dieser Zeit verortet wird. Die Betonung bleibt so oder so klar auf ihm. Ihr Name wird nicht erwähnt. Gleichwohl sind Sarahas Verse bemerkenswert. Erstaunliches wird über die beiden erzählt. Sie wurden so bekannt im Reich, dass der König davon hörte. Er schickte seine Gemahlin zur Totenstätte, wo das Paar wohnte, um nachzusehen, was sein ehemaliger Minister tat, den er zuerst hingeschickt hatte, um nachzufragen, ob er nicht zurückkommen wolle aus diesem gottlosen Sündenpfuhl. Saraha hatte diesem bereits 120 fürs Volk gesungenen Versen gewidmet. Die Menschen spürten, dass bei diesen Verrückten was Besonderes in der Luft lag, dass Tabulosigkeit in der erotischen Vereinigung und das allgegenwärtige Bewusstsein, dass jeder mal sterben wird, von grosser Tragweite sind. Nun sang er also 80 Verse für die Königin. Sie war ebenfalls angetan. Als der König hörte, seine Frau habe Wertvolles erfahren und sei ebenfalls geblieben, besuchte er selbst das sonderliche Paar. Saraha brauchte noch 40 Verse, um den König zu überzeugen.»

Inina atmet genussvoll ein: «Ich zitiere davon: ‹Obwohl das Spontane allgegenwärtig und nah ist, bleibt es dem Irrenden ständig fern.› Oder: ‹Wessen Kopf durch deutende Gedanken verwirrt ist, dessen Geist ist gespalten. Darum redet er vom Nichts und von der Liebe wie von zweierlei.› Und hier», Inina berührte mit der Zeigefingerkuppe die Zeile, fügte an, dies sei möglicherweise für Abgehobene gedacht: «‹Wer vom Geist als «Eines» oder «Vieles» denkt, der wirft sein Licht weg.›»

Sie legt die zwei Blätter zur Seite und liest vom dritten und letzten, hellblau umrandeten Blatt. Jenem Blatt, das in den Unterlagen zu finden ist, die Timo im Wandversteckt gefunden hat.

«An Dich» der Titel. Es sind Ininas eigenen Worte.

«Dringe in mich ein und lass dich entführen. Du nanntest mich die Ewige. Jetzt BIST du. Weil es dich in mir gibt.»

Darunter ihre Unterschrift.

Textabschnitte

1. Zum Gewicht weiblicher Gedanken (S. 96)

2. Zu männlichen und weblichen Prinzipien (S. 320)

3. Der Frau das Wort genommen (S. 431)

4. Monotheismen (S. 433)

1. Zum Gewicht weiblicher Gedanken S. 96

Der Verkehr in einer dieser zweitrangigen Strassen Barcelonas, vor dem Café, wo sie am Nachmittag sassen, störte nicht, man war in der eigenen Ferienwelt. Gleichgültig brachte ein gelangweilter Kellner zwei Tassen Espresso. Nach Salatteller, Serrano-Schinken und einer ersten Runde Espressi hatte Adriano einen zusätzlichen für sich bestellt. Nun aber standen zwei dieser Zusätzlichen auf dem Tischchen.

Inina zeigte sich leicht verärgert. «Warum bringt der mir auch einen?», fragte sie und fand: «Er hat automatisch mich mitgemeint und denkt, der Mann bestelle sowieso für beide.»

«Südländer», kommentierte Adriano scherzend.

«Ah! – Südländer. Du bist auch Südländer und tust so was nicht. Der meint voll retro, ich sei dein Anhang. Und Nordländer sind Machos anderen Art, verbissener. Am Ende wird der Kellner dir die Rechnung bringen, sogar wenn ich! sie verlange und bezahlen möchte, wetten?»

Adriano stellte mit künstlich gelangweilter Stimme fest: «Für Männer auf der ganzen Welt sind Frauen Anhängsel.»

«Weiss ich. Aber die ganze Welt ist nicht hier. Für den zählen meine Wünsche nicht, nicht mal, wenn ich schweige und nichts will. Für solche Männer haben die Gedanken einer Frau schlicht keine Bedeutung.»

«Doch, doch», stichelte Adriano, «aber nur, wenn sie du mir mitteilst und ich sie weitergebe.» Er präzisierte: «Beziehungsweise, nachdem ich sie gefiltert habe und ausschliesslich mitteile, was ich davon für richtig halte. Immerhin hat er interpretiert, dass du einen Kaffee haben darfst.»

Inina lächelte herausfordernd und sagte: «Du Aff! Wieso ist das? Wir nehmens so hin. Aber warum sind weibliche Gedanken weniger wert als männliche?»

«Muss mit dem Gewicht der Gedanken zu tun haben», kommentierte Adriano mit wissenschaftlicher Akribie. Beide lachten, er so lange, bis Inina ihn mitleidig anschaute. Die Angelegenheit war ihr ernst. Sie erzielte beruflich handfeste Resultate, hatte dasselbe gelernt in der Schule wie Männer, Recht, Mathe, all das Abstrakte, konnte Fahrzeuge reparieren, besser als mancher Mann. Sie fragte: «Warum tun Männer, als wären sie wichtiger als Frauen? Funktioniert ihr anders als wir?» Sie überlegte kurz, ob die Ungleichheit nicht im Geschlecht, sondern im Gegensatz Handwerk gegen Kopfarbeit läge? Dem war nicht so. Handwerksmänner konnten genauso kopfig und egoistisch sein wie alle anderen. Im Geschichtsunterricht redete man nur von Männern. Adriano tat dasselbe, wenn er was aus der Antike vortrug. Wo waren die Frauen? Wo war sie selbst? War sie zum Anders-Sein trainiert worden? Frauen sind erfolgreich, Ingenieurinnen, Regisseurinnen, Politikerinnen, Komikerinnen. Im Fitnessclub arbeitete ein sympathische Blonde als Aushilfe, der viele nie zugetraut hätten, dass sie hauptberuflich Automechanikerin ist. Frauen standen den männlichen Kollegen keinen Deut nach, und doch? Inina tat, als hielte sie ein Mikrofon in der Hand, und gebe eine polizeiliche Meldung durch: «Gesucht wird ein Verbrecher namens ‹Unterschied›. Wir haben ihn noch nicht ermittelt. Er ist nach wie vor flüchtig. Seine Eigenschaften …», sie wackelte mit den Händen und sagte laut, als hätt sie Kopfhörer über, «… sind: ungreifbar vorläufig, tarnt sich, versteckt sich möglicherweise in Menschen, um Frauen oder Männer aus ihnen zu machen. Hinweise bitte an die Zentrale.»

Am Tisch nebenan wars still geworden, untrügliches Signal, dass zugehört wurde. ...

2. Zu männlichen und weblichen Prinzipien S. 320

Der Limmat entlang neben Adriano spazierend, am vierten Tag nach Barcelona, bemerkte Inina, ihren Ohrstöpsel neu richtend, obwohl sie die Musik am Minidisc, der an Adrianos Gurt hing, gestoppt hatte: «Wir hatten lange vor Orpheus in Mesopotamien diesen wunderschönen Mythos Inana. Die Göttin des Lebens reist zu ihrer Schwester Ereschkigal, Göttin der Totenwelt. Inana wird von dieser Reise gestärkt, kehrt in eine Welt voller Blumen und Liebe zurück. Durch die Rückkehr selbst wird die Welt schön. Und was macht der Mann, Orpheus?»

Adriano, mit lose hängendem Kabel, das sich manchmal verhedderte, am selben Gerät angeschlossen, forderte Verständnis: «Ein bisschen Schlangenbiss und Frauentod, ein zweites Mal dieselbe Frau umbringen, indem er sich bloss mal umdrehen muss … Ein Mord per Sehstrahl ist dies gewiss und tut der Geschichte gut. Gelehrig gesprochen: Orpheus verkörpert den Mut zur Handlung. Er entscheidet, seine Liebe retten zu wollen, wagt sich heldenhaft hinab ins schlimme Totenreich. Bringt sie zwar in dümmlicher Unachtsamkeit mit einer Kopfdrehung um, aber …»

Inina hatte Adriano durchdringend angeschaut, bis er es merkte.

«Mir wird schlecht», sagte sie. «Das Männliche hier weiter zu vertreten, und wenn nur zum Spass. Es ist immer das gleiche selbst-rechtfertigende Gebrabbel. Inana und ihre Schwester Ereschkigal begegnen sich lange vor Orpheus' Zeit in der Unterwelt. Sie sind anders. Sie gehören zusammen, und zusammengenommen ergeben sie Weisheit. Inana stellt sich dem Tod, wovor wir alle Angst haben.»

Adriano lenkte ein: «Ich ahne ja unterdessen, wie schön ein befreites, erfülltes und grenzenloses Drinnen sein kann, wie das Weibliche anders hinabgeht in die Höhlen der Unterwelt.»

Ininas Kopf neigte sich zur Seite. Sie waren sich einig. Der Unterschied der beiden Erzählungen vom Gang in die Unterwelt war kurios. Da war Inana, vom 4. bis ins 2. Jahrtausend v. Chr. verehrt, von der die alten Griechen vielleicht wussten. Sie stieg ohne Grund – Inina betonte: «ohne Grund» – in die Erforschung der Totenwelt, wo ihre Schwester das Sagen hatte.

«Und da macht ein armer Tropf, der Orpheus, der Star der griechischen Sänger und Dichter, alles falsch, was man falsch machen kann», rief sie etwas laut, «er, der gar mit Jesus verglichen wird, vermutlich des Leidens wegen. Die Frau weiss seit langem, dass man an die Stellen, wo es dunkel ist, gehen und zurückkommen kann.»

Anerkennend stellte Adriano die Lippen in die feinen Luftturbulenzen, die seine Nasenflügel kitzelten, und sagte: «Du riechst gut.»

«Intuition!», nannte Inina den Namen des Parfums. Schnupperte beiläufig an der Innenseite ihres Handgelenks und fuhr fort: «Nehmen wir die Dummheit des Mannes, der erst mal nur deswegen ins Schattenreich geht, weil die Freundin mausetot ist, sodann die Frau erneut sterben lässt: beides Todsünden sozusagen. Inana steigt von sich aus hinab und kommt glücklich in die Welt der Lebenden zurück.»

Adriano berührte mit dem Zeigefinger die Schläfe und sagte: «Ich hab eine Idee.»

Inina holte mit ihrem Zeigefinger aus und bremste dicht vor Adrianos Nasenspitze: «Inana repräsentiert das intelligente Prinzip, lange bevor, hörst du, lange bevor Orpheus ein männliches, in Erkenntnisfragen unverkennbar Doofes ins Leben ruft.»

«Eigentlich wollten wir bei der ehrenwerten Abwicklung des Altertums in neutralem, ausgewogenen Modus diskutieren», bemerkte Adriano.

«Es ist ungleich», insistierte Inina. «Im Geschichtsverlauf ist es total ungleich.» «Erkenntnis heisst Dunkelheit heisst Angst heisst Mut, in jene Schatten zu gehen, und zwar, weil die Person will, nicht weil sie muss. Umso heller das Licht, das du hineinbringst, desto schärfer die Schatten. Im Inana-Mythos steht: ‹Das Reich von Tag und Nacht›. Inana hat sich dem gestellt: Sie musste ihre sieben Sachen am Tor zur Unterwelt abgeben, Ohrring und so, nackt hinein, Abscheulichkeiten ertragen. Der Erkenntnisweg ist unsere Macht. Vergiss nicht, wir wussten über uns, in ganz frühen Zeiten, während ihr zwar liebenswürdigerweise Grosstier gejagt habt, aber ignorant geblieben seid. Was bedeutet uns dieser Orpheus, der nicht bis zur endgültigen Rückkehr ins Leben darauf verzichten kann, sich nach der Frau umzudrehen?»

Adriano notierte diskret: «Er kann wie jeder Mann nicht lassen, sich umzudrehen und auf die Frauen zu schauen. Orpheus war ein Italiener, scheints.»

«Auf eine! Frau, mein verehrter, auf eine Frau.»

«Auf eine Frau», gab Adriano frohgemut zu.

Voller Lust nach Anerkennung fuhr Inina fort: «Wenn wir die Dinge als Prinzipien betrachten und das Totenreich mit dem tiefsten Inneren unseres Selbst gleichsetzen, liest sich die Geschichte einfach: Die Frau geht in sich und erfährt ihre dunklen Seiten. Sie geht freiwillig, weil sie von Natur aus ahnt, dass es gut ist. Sie nimmt das Sterben hin. Im Inana-Mythos versuchen nacheinander zwei Männer, sie ins Lebensreich zurück zu holen. Dem zweiten, Dumuzi, gelingt die Aktion, während der erste unten zurückgehalten wird. Dumuzi spielt begnadet Musik auf einer Flöte aus Lapislazuli, dem blauen und funkelnden Stein, der aussieht, als wäre er goldbesprüht. Siehst?», rief Inina begeistert. «Um rauszukommen braucht Inana das männliche Prinzip. Wenn wir bewusstes Wahrnehmen dem gleichsetzen; läuft mir zwar entschieden zuwider, aber Zuordnen ist Zuordnen. Bewusstsein wurde hier männlich personifiziert. Auch Himmel wird männlich personifiziert. Heisst ja nicht, dass die Erde eine Frau ist oder Frauen nur Erde», regte sie sich auf, «Himmel ist einfach Himmel und Erde Erde, was solls. Aber Geschichten sind im Denken dieser Teilung entstanden, also teile ich fürs Verständnis vorerst. Dumuzi spielt auf der Lapis-Flöte, der Klang ist das Bewusstsein – dies die Symbolik. Es spielt und heilt. Dumuzi hat Qualität. Der erste, der Inana aus dem Totenreich hinausführen wollte, scheiterte, weil er ein billiger Entertainer war, der oberflächliche Musik spielte. Dumuzi hat Erfolg, weil er die Kunst reiner Klänge beherrscht, wie im Mythos gesagt wird, und weil er von einem Haufen Frauen begleitet wird. Ist doch herrlich?! Von vielen Frauen, und keiner verstehts! Frauen, die ihn von nichts abhalten können. Es muss ein Mann sein, der sich nicht beeindrucken lässt, der sich mit ihnen allen unterhalten kann, souverän umgeht mit dem Weiblichen, sich nie verliert, der die eine Frau stets im Bewusstsein hat. Sie ist sein Ziel. Ein lebensfreudiger, sexy Mann, und voll konzentriert. Er kann sich auf sich selbst verlassen.»

«Wow», staunte Adriano ob der Wucht Ininas Gedankenwerks, hielt nach kopfnickender Pause fest: «Wir ordnen dem Weiblichen anderes zu als Männlichem und machen Prinzipien daraus.»

Inina stimmte schicksalergeben zu, sagte nochmals «vorläufig», zog ihre Überlegungen weiter: «Orpheus also, dieser in der Männerwelt grossgewordene Mann, getraut sich erst ins Dunkle seiner selbst, als ihm die Eurydike wegstirbt, das Weibliche in ihm so weh tut, dass er es entdecken, herausholen möchte, nein, nicht mal möchte, sondern sich dazu gezwungen sieht. Passt! Der Mann fällt, wenn die Frau ihn verlässt. Bei der Rückkehr in den Alltag bringt er es nicht fertig, ausschliesslich und rein nach vorne zu schauen. Er muss sich wenden, nach der Frau glotzen. Geht weder wirklich voran, als er die Hölle hinter sich gelassen hat, noch bleibt er in sich. Verliert stattdessen den Überblick. Sein Bewusstsein ist getrübt, eine Funzel bloss. Er kann das Wissen, das ihm mitgeteilt wurde, nicht umsetzen. Bleibt trauriger zurück als zuvor, spielt von nun an Depro-Musik.»

Inina atmete ein und schmetterte Adriano unerwartet die Botschaft hin: «Ich möchte dich nicht wiederhaben, wie du einmal warst.»

«Danke für die Würdigung.»

Sie fuhr fort: «Der Mann wartet ewig auf das Weibliche, das niemals wieder auftauchen wird, bis er selbst stirbt. Der wünscht sich womöglich das Ableben, um sie wieder zu sehen. So ein Mist. Erkennt nicht, was in ihm los ist, verliert dabei den Kopf, der ihm konsequenterweise im Mythos von femininer Seite abgehauen wird. Er betrachtet die Frauen als böse – was sie ihm gegenüber berechtigt auch sein dürfen. Sie bringen ihn um, und wieder verstehts keiner. Den ehrenwerten Schädel abhacken und an die Leier binden tun sie, oder nageln, je nach Narrativ. Denke an die edle Musik, die hätte helfen können. Wär an ihm gelegen, glücklich zu sein.»

Adriano klopfte mit der Faust in die hohle Hand und rief: «Brillant.»

«Gell?» Inina erstrahlte und fügte an: «Inana als Göttin lebte fort, trotz Diktatoren und Chauvinisten, die sich gegenseitig ihr Land – es war ihr Mesopotamien – wegnahmen; jeder wollte der grösste sein. Schliesslich wurde Inana das Stadttor Babylons gewidmet, bevor sie komplett verschwand. Und heute steht das mehrstöckig hohe Originaltor aus schönster blauer Keramik und Tierreliefs im Pergamonmuseum zu Berlin.»

Adriano dachte laut nach: «Hoffen wir, dass Frauen nie mehr ins Unauffällige begraben werden wie Inana im Laufe der Zeit.»

«Vielleicht sind die Geschichten auch nur im reinen Glauben an die Göttin und nicht aus tieferer Erkenntnis erzählt», überlegte Inina plötzlich mistrauisch.

«Wir wiegen ja ab», meinte Adriano, «wo beschriebene Fakten sind und wo unsere Interpretation. Womöglich finden wir Hinweise, ob einzelne Menschen sich ihrer selbst bewusst waren in Mesopotamien.»

Inina überlegte: «In jedem Fall kommen die Geschichten aus dem Innern der Menschen. Dieser Ursprung ist universal – logischerweise.»

Adriano stimmte zu: «Von irgendwo müssen die Dinge kommen. Unser Inneres, unser Sein hat die Mythen, den jeweiligen Glauben nach urmenschlichen Massstäben hervorgebracht. Dieses Etwas ist uns allen gleich, hat mit Sprache zu tun und unterscheidet uns vom Affen.»

Inina legte nach: «Der Boden, auf dem wir wachsen, ist immer gültig gewesen, ist es heute noch. Obwohl wir vielleicht nie wissen werden, wie bewusst Frauen oder Männer Eigenes sehen konnten, haben sie doch an Götterwesen geglaubt, die dies und jenes verkörperten.» Sie fügte hinzu: «Mythenweg ist Tiefenweg.»

Adriano definierte technischer: «Mythen entstanden aus dem Kollektiv. Sie verwirklichen ein ewiges Hier und Jetzt, kennen keinen festen Raum und keine definierte Zeit. Darum sind die Gottheiten unsterblich, oder ewig präsent – solange man sie will. Alle leben sie noch heute im Kino, in Theaterstücken und Büchern.»

Nach einer Weile sagte Inina: «Orpheus hat männliches Scheitern gezeigt, den totalen Schiffbruch. So weit waren wir.»

Adriano lachte: «Der Arme hat seine Schwiegermutter treffen müssen, dort unten.»

«Es ist Persephone, die Gemahlin des Totengottes, nicht die Schwiegermutter», protestierte Inina.

Adriano erklärte: «Persephone gibt Anweisung, Orpheus dürfe sich nicht umdrehen. Die Anweisung ist ungerecht weil unfreiheitlich. Sie muss eine Art Schwiegermutter sein, manipulativ und rechthaberisch. Sie will ihr Reich und sich selbst als Welt bestätigt haben. Sie wusste, er würde in die Falle laufen, und Eurydike in die Welt der Toten zurückkehren. Persephone kannte die Männer, ob Grieche oder Italiener. Und was machen wir noch? Wir nehmen hin, dass Eurydike hinter ihm zu gehen hatte. Wenn sie Hand in Hand gegangen wären? Es muss die Schwiegermutter gewesen sein, darauf bedacht, die Schwiegertochter im Griff zu behalten – ja, sie hinter den Mann zu stellen um sich selbst Gehör zu verschaffen.»

Inina klärte: «Wenn ihr wisst, wer, wie und was die Frau ist – dann kommt sie euch auch nach, wenn sie mal möchte. Aber ja, händehaltend; ich bin dafür. Wetten, wenn ihr Männer wisst, ihr könnt wieder raus, wagt ihr eher, in euch zu gehen …»

«Wir wollen halt nicht definitiv umsorgt und festgeborgen im Dunklen stecken bleiben. Männer nehmen sich vor, nie für immer verschluckt zu sein – ob in der eigenen Brühe oder im Reich der Frau. Wir wollen Bauchbewohner mit Garantie für ungehinderten Ausgang sein. Wir wagen den Eingang nur mit Freiheitszertifikat in Händen.»

«Ihr wollt einen Haufen Mist», sagte Inina, «und wo Wollen ist, ist kein Weg. Ihr müsst das Wollen weglassen. Ihr solltet euch einfach fallen und überraschen lassen.»

«Nein-nein. Ihr wollt, dass wir wollen: das hindert uns.»

«Nu mal selbstverantwortlicher, ja? Ihr habt einfach Angst.»

«Frauen haben es leichter, in sich zu gehen.»

«Wir haben auch Angst. Aber es stimmt, wir sind näher dran. Mir gefällt aber die Einteilung in männliche und weibliche Prinzipien wieder nicht. Damit sind wir rasch beim Nicht-Denken-Können der Frau oder dass nur Männer Bewusstsein hätten. Der alte Schwachsinn. Wie lösen wir den Knoten?»

3. Der Frau das Wort genommen S. 431

Hitze. Am Fluss. Wasserstand noch niedriger als Tage zuvor. Dürre Flecken im Gras, bloss Staub. Sie redeten.

... [zwei Seiten übersprungen] ...

Der Hitze und des piksenden Grases wegen gingen sie nach Hause. Legten sich auf dem Balkon in die Liegestühle, Literflasche Wasser zwischen ihnen. Im Nachhinein würden sie sich erinnern, am stahlblauen Himmel-Horizont pastellgraue Wolkenschleier erkannt zu haben.

«Der Mann hat die Frau aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen, die Überlieferung ihrer Symbole verunmöglicht, ihr schlicht das Wort genommen», meinte sie.

Vom Paar freudig vorgebracht, tritt der Monotheismus aus den alten Götterzeiten hervor. Jahwe, «der auf den Wolken reitet, und Blitz und Regen schickt», wird zum nicht abzubildenden einzigen Gott. Der Mensch hat mit einem unsichtbaren Ebenbild auszukommen. Über Jahrhunderte gesammelte Schriften ergeben das Alte Testament. Propheten verdammen die orgiastischen Kulte der Priesterinnen als Tempelhurerei. Michelangelo wird den Jahwepriester Moses mit Stierhörnern darstellen. Der alte Brauch der Männerbeschneidung bedeutet ab sofort: Du gehst mit Gott einen unauflöslichen Bund ein. Gott wird benutzt zur Buchführung von Schuld, Sünden, Rechtschaffenheit und Frömmigkeit. Man muss die eigenen Entscheidungen rechtfertigen. Nicht die Göttercharakteren, sondern man selbst ist verantwortlich. Gott gibt Adam den Namen, Eva bekommt ihn von Adam. Der Grieche Thales wird sagen, er sei froh als Mensch, Mann und Grieche, nicht als Tier, Frau oder Ausländer geboren worden zu sein. Viele sind die Männer, die sich beim Morgengebet bedanken, nicht als Weib auf die Welt gekommen zu sein.

«Man muss sich das mal vorstellen», meinte Inina lapidar.

Das Musikgeplärr vom Park nahm zu. Personale Grills, an kleinen Rauchsäulen ersichtlich, wurden installiert um den Rasen mittels Versengung zu beschädigen, künstlich-stinkende Luft zu erzeugen, Würste, Hühnerbrust und ähnlich Fleischiges fröhlich zu erbraten.

Sie holten eine Kanne gekühlten Milchkaffees und zwei Gläser. ...

4. Monotheismen S. 433

... Inina zugewandt, im Antlitz ihrer aufmerksamen Augen, fuhr er freigiebig assoziierend fort: «Stell dir ein fahrendes Monotheismus-Auto vor, das sich im Laufe der Zeit verwandelt. Der Wagen beginnt im Denken zu entstehen, mit Echnatons Prototypen zu rollen, eine Art Hieroglyphen-gepimpte Rikscha. Diese gewinnt mit dem Judentum mächtig an Kraft, transzendiert sich in einen Rolls-Royce, vielleicht auch in einen schweren Geländewagen, unumstösslich, Vierradantrieb, Range-Rover-Modell. Der fährt vorwärts in der Zeit, färbt sich mit allen Farben im Christentum, wird ein Bus, für jeden besteigbar, mit vielen Plätzen, VIP-Lounge für die Strenggläubigen, später auch mal als Hippie-Bus seine Umwege fahrend. Neu formt er sich, der Monotheismus, fährt im Wüstensand, ein Pick-Up jetzt. Mit einer starken Bremsung schüttet er Imame, Kalife, viel Volk in die Dünen, mit heissen Reifen in der Wüstenspur. Nach vorne katapultiert werfen sich die Gott-Gläubigen in die Zukunft, fliegen, rollen und laufen. Vollbremsung hier, weil nach Koran der Prophet der letzte aller Propheten ist. Intelligente Behauptung. Die Grösse des Ultimativen wird verewigt, alles Vergangene überragt. Die Monotheismen erobern den Globus. Der erste ein sonniger Versuch, heute historisch erforscht, der jüdische ein streitbarer Gott, Jesus blumig und herzlich, gewaltverzichtend, und Mohammed, der nunmehr undiskutable Verkünder unveränderbarer Worte.»

Inina schaute Adriano an, der stirnrunzelnd lächelte: «Hast du grad einen Einfall?»

«Vielleicht sind wir Italiener die wirklich letzten Monotheisten mit dem Lied ‹O Sole Mio›.»

«Ihr geniesst die Sonne, statt sie zum Gott zu machen. Seid bühnengerechte Fantasten, die nichts ernst nehmen. Grosser Vorteil in dieser Hinsicht.»

«Stimmt, der Monotheismus ist bei uns oft Show. Wir leben doppeldeutig. Sind nicht enthaltsam, wie es der Papst verlangt und stülpen ausserehelich Kondome ohne schlechtes Gewissen über.»

«Ihr merkt einfach nicht, wenn eure Frauen ebenfalls fremd gehen», brachte sie lustbetont hervor, seufzte: «Bei der ganzen Geschichte endet die Jungfrau Maria als Überbleibsel.»

Adriano reflektierte scharf: «Die ehemalige Grosse Göttin hat sich nach unten geschlafen, lässt sich zuletzt das Hymen wieder einoperieren.»

Inina erinnerte sich erneut an Rom: «Ich versteh jetzt, warum die Vestalin, die Hüterin des Feuers im römischen Reich, keusch sein musste und ihr Symboltier der Esel war: Reminiszenz an jene längst vergangene Kultur, die Priesterinnen zur Feier von Fruchtbarkeit Erotik ohne Tabu gewährte. Der Sex musste irgendwo landen. Man trennte die Priesterin vom Bumsen und wies dieses dem Eselstier zu. ‹Eh-voilà!› – das Ganze bleibt erhalten.» Sie überlegte und sagte: «Vergiss nicht, gewisse Frauen mögen in der Folge keinen Sex gehabt haben, und alle sind im Laufe der Zeiten hinter den Mann gedrückt worden, aber eins haben sich einige bewahrt: die Selbständigkeit, und wenn als Jungfrau im Kloster. Maria hatte beides: Sex im Irdischen, jungfräuliche Heiligkeit in der geistigen Welt.»

Etwas Milchkaffee ergoss sich auf Adrianos Shorts, als er nachschenkte, worauf er samt Kanne und Glas aufsprang und rief. «Hab die Befleckung empfangen.» Er fügte dezidiert hinzu: «Die Göttin ist tot. Ackerbau und Viehzucht haben ihr das Genick gebrochen vor zehntausend Jahren.»

«Weshalb?», wollte Inina wissen.

«Machbarkeit wurde relevant.»

Inina bestätigte nachdenklich: «Tun wurde wichtiger als Sein.»

Textabschnitte

1. Restaurant vor erster Liebesnacht (S. 55)

2. Gottes gläsernes Raucherzimmer (S. 202)

3. Abgründe (S. 213)

1. Restaurant vor erster Liebesnacht (S. 55)

... Jene Dämme waren gebrochen, ohne die es kein Zurück gibt. Die Fluten des Vertrauens flossen zueinander. Auch das Eis war gebrochen. Nicht das Eis eigentlich, denn wo hätte Eis sein sollen? Hitze brach auf: Flammen on the Rocks. Einmal berührten sich beinah ihre Nasen, während die Hintern sich dienlich weit von den Sitzen hoben.

Es war, als verweile ein Punkt zwischen den Nasenspitzen.

Nochmals kam der Kellner.

Zu retten gab es nichts mehr.

Die Geräuschkulisse spärlich verbliebener Gäste verklang ungehört im Umraum der beiden. Von den Desserts führten Löffelchen zueinander in weiche Lippenpforten. So weit war man schon mit der gegenseitigen Fütterung. Vom Champagner-Früchte-Kompott schleuderte Inina versehentlich einen vollen Löffel Sahne auf den Boden.

Ihr Lächeln war mauerlos schön.

Sie sehnte sich nach ihm und wie er sein würde in ihr.

Adriano bezahlte, und ihr war es recht.

Sie erhoben sich vom Tisch.

Vor dem Restaurant tasteten Hände zu des Andern Schultern, Finger streichelten zärtlich Lippen und Wangen. Geliebt und verstanden verschwanden sie in die Nacht. Da und dort eine Laterne. Unter einem Baum hörten die Küsse nie mehr auf. Das Rauschen der Wellen drang zu ihren Ohren. Ein beleuchteter Dampfer, der letzte des Abends, glitt unbemerkt über den See. Die Enten schliefen.

2. Gottes gläsernes Raucherzimmer (S. 202)

Wir müssen anerkennen: Was Paare regelmässig veranstalten, in der Meinung, nicht voneinander lassen zu können, ist schnell mal ein wenig viel zu viel (uns hier erlaubend, sinnlos Wörtchen zu vergeuden). Gäbe es eine Ansammlung beurteilender Wesen in höheren Sphären, mit gutem Vorstellungsvermögen, zum Beispiel altgriechische Götter oder ähnliche Verbindungs-, Anbetungs- und Befragungssubjekte, gar selbstgewählte Personifizierungen wie Engel und Geister – die meisten würden in zwei Lagern auf gegenüberliegenden Himmelstribünen sitzen, selbstversändlich bei sommerlichen Temperaturen, nicht wie auf der Erde gerade im Advent. Sie würden hinunterschauen und parteiergreifend die Geschehnisse kommentieren: Die Einen gegen die unterwürfige Zicke wettern, die Andern gegen den selbstgefälligen Hornochsen. Und sie würden auf irgendeine Art einzuwirken versuchen. Gewisse Wesen müssten sich zudem in die Haare greifen, mal angenommen, manche von ihnen hätten welche.

Es gäbe aber auch friedlich Gesinnte, die mehr oder minder locker im Kreise sitzend untereinander Optionen besprächen, um in einem günstigen Moment Adriano und Inina zu helfen, ihnen per Eingebung oder per elysäische SMS Botschaften zukommen zu lassen.

Vielleicht würden Vernünftige unter ihnen in unterschiedlichen Häufchen herumstehen, delegiert in Ausschüssen die Dinge beraten, Zwischenberichte verfassen und Untergremien bilden.

Einzelne würden wohl auch herumtrippeln und nachdenklich die Stirn runzeln.

Unbestritten gäbe es Solche, die sich bis zur Weissglut aufregten, wenn das Paar Gesagtes und sprachlich Vorenthaltenes separat behandelte. Denn Inina hätte mutig Adriano ihre Angst, und er ihr seine überhebliche Gehörlosigkeit gestehen können, statt sich gegenseitig mit Lügen zu versorgen, weil dies einfacher schien als auch nur dem kleinsten Malheur ins Gesicht zu schauen.

Wohl ein Grüppchen weiblicher Kreaturen würde ein Transparent tragen mit der Aufschrift: «Wieviel Leiden erträgt eine Frau?» Einige davon skandierten lauthals: «Killt den Mann!» Einzelne männliche Exemplare dozierten, die Frau müsse erzogen werden, andere, dies sei ein unnötiges, weil aussichtsloses Unterfangen, wisse doch jeder, dass Weiber nicht erziehbar sind.

In den Augen Weniger sähe man eine grosse Wachheit, welche erahnen liesse, dass sie die ineinandergreifenden Muster erkennten, wie Inina und Adriano das Schräge taten und was sie damit im Leben zu erwarten hatten.

Selbstverständlich gäbe es auch Jene, die, der zwei Quälgeister überdrüssig, heiter diskutierend abseits sässen, als wär niemand betroffen. Und Desillusionierte wären zu finden, ge-burn-outet und leer, die dieses Paar schlicht nicht verkrafteten, apathisch auf Kissen liegend dahinsiechten in der Hoffnung, das Ende käm bald, egal wie, wenn die beiden nur aufhörten.

Ausnahmslos alle aber sind sie Zeugen dieser Tragikomödie, der Borniertheit der Figuren.

Und wie bei jeder Theaterinszenierung gäbe es von Zeit zu Zeit eine Pause. Die Wesen würden sich voneinander lösen, herumgehen, Toilette aufsuchen, man würde aus der Menge die üblichen, undechiffrierbaren Gesprächsfetzen hören, Sandwiches würden vertilgt, an Coca-Cola genippt. Da die Luft vermutlich sehr dünn ist da oben, stünde für den Chef-Gott ein gläsernes Raucherzimmer zur Verfügung, des Vakuums wegen in diesen Sphären mit Sauerstoffzufuhr und extra Schleuse.

Beim Gongschlag versammelten sich alle wieder. Man müsste vielleicht zwei Engel, die im Disput den Pauseneingang verstopften, mahnen, nun endlich voneinander zu lassen.

Da dieser Himmel nur für Adriano und Inina bestünde, ginge der Vorhang jetzt wieder auf, denn: Sie machen weiter da unten.

3. Abgründe (S. 213)

Beiden ging es gleich. Alles hatte an Bedeutung verloren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die täglichen Speisen auf den Tischen, und die Tische selbst. Glanzlosigkeit grub sich den Weg durch die Helligkeit des Daseins, gegen das grösste aller Gefühle, gegen die Verliebtheit zweier Menschen.

Das Lebendige in den Dingen verlor sich. Der düstere Spiegel des Geistes ergoss sich ins Aussen. Das Paar hatte sich im Knäuel wildgewordener Verläufe, im Wirrspiel versponnener Strömungen verloren, deren Entgleiten sich ihnen entzog. Adriano und Inina wussten nicht um die Geheimnisse, ihren Acker zu pflügen.